學術志業、編輯之路和心靈提升: 蘇其康教授訪談錄

訪談人◎單德興

日期:二○一八年十二月二十三日

地點:臺北市新生南路紫藤廬

蘇其康(右)二○一八年於紫藤廬接受單德興訪談(林淑丹攝)

前 言

蘇其康教授出生於中國廣東,成長於香港,就讀天主教教會興辦的小學與中學。中學畢業後前來臺灣,自國立臺灣大學外文系取得學士學位後,短暫返回香港,在香港中文大學出版社詞典部負責《林語堂當代漢英詞典》校對工作。接著前往美國西雅圖華盛頓大學(University of Washington, Seattle)攻讀比較文學,獲得碩士與博士學位。一九八三年返臺,任教於國立中山大學,爾後並任教於文藻外語大學、靜宜大學,目前為高雄醫學大學語言與文化中心講座教授。蘇教授研究範圍廣闊,通曉多種語文,專長領域包括英國中古暨文藝復興文學研究、中西比較文學、文學與宗教,曾撰寫、編輯多本專書於國內、外出版。除了投入研究與教學之外,他也擔任學校行政職務,包括中山大學外文系系主任、圖書館館長、文學院院長,以及文藻外語大學校長,也曾擔任中華民國英美文學學會理事長、臺灣西洋古典、中世紀暨文藝復興學會理事長、教育部資訊及科技教育司顧問等。

我國外文學界難得見到經歷如此完整的學者,必有許多經驗與心得值得分享,於是我便聯絡訪談事宜,獲得首肯後,閱讀相關資料,寄出三頁問題,並相約於二○一八年十二月二十三日於臺北市紫藤廬見面。當天蘇教授與夫人林淑丹教授(文藻外語大學日本語文系系主任)自高雄北上,三人於茶館相會,位置就是李安電影《飲食男女》裏的座位,桌上有一張劇照為證。假日上午客人不多,三人坐定、寒暄,待茶點上來後便開始訪談,接近中午時分來客漸多,人聲逐漸嘈雜,然還不致於造成太大干擾。由於下午兩點蘇教授將主持於書林書店舉行的《華美的饗宴:臺灣的華美文學研究》座談會,我是與談人之一,訪談便於一點四十分左右結束。訪談錄音由趙克文小姐繕打,張力行小姐編輯,由我校訂後送請蘇教授過目並確認。[1]

壹、家世與在香港、臺灣的教育

單德興

首先請問你的家世與教育背景。

蘇其康

根據族譜,我們祖先是從今天的江蘇或浙江來到廣州。先祖在南宋為官,派駐到廣東,然後落籍,按族譜,傳到我是第二十三代。我的祖父蘇鴻猷,是廣東省高要人──此地在民國時期叫「高要」,現在回復到清朝的名字「肇慶」。這裏在歷史上有很重要的地位,利瑪竇(Matteo Ricci)來中國傳教就是從肇慶開始。他先到澳門,再到肇慶學中文,然後才去北京。

我祖父應該是商人,我從未見過他,因為他在先父年幼時就過世了。根據父親說,祖父在廣西經商,曾擔任民團團長,因為以前地方不安寧,所以他是商會會長兼職督促民團,他由於熬夜、抽菸、喝酒,眼睛很早就瞎了,之後家道中落。我父親是跟著他的爺爺長大的,沒讀幾年書,我曾祖父就安排他去南洋,因為曾祖父跟同鄉在南洋有個銀樓,叫他去做學徒。我父親那時大概只有十三、四歲,在那裏熬了兩、三年,沒有學成就回家了,因為那邊的人欺負他年紀小,又沒有父親。所以父親在南洋住過幾年,對南洋有些感情,還很喜歡吃榴槤。因為家庭變故,父親必須依靠他的大哥,後來抗戰開始,他就離開鄉下,跑去南京,投考軍校,進入空軍。根據父親說,他在防砲部隊受訓,所以一畢業就成為空軍軍官,但因為政府的需要,他很快就離開空軍,調到稅局緝私單位工作。抗戰後期他也待過運輸公司,在廣東曲江(初唐開元年間宰相張九齡的故鄉)當站長。那家公司有個比較資深在南雄總站的站長,就是我外祖父,很欣賞這個年輕人,於是父親就跟我媽媽結婚。抗戰勝利後他已經不是軍人身份,便回到廣州,進警察局當警官,後來升任科長,相當於分局長,因為廣州是直轄市,所以這個職位算是不錯的。但沒有幾個月,升職的公文還沒下來,大陸便易手,於是我父親便被共產黨抓去,關在集中營,那時我出生不久。後來他逃出來,就帶著我媽媽、剛出生的弟弟和我到香港,那時大概是一九五○年左右。所以我對大陸完全沒有記憶,我的童年記憶是在香港。

我唸的是天主教教會辦的樂德小學(Maryknoll Primary School),很小就受洗。這是一所美國修會辦的學校,校董是一位美國修女。若干年後,我在美國碰到來自這個修會的另一位修女,才知道原來那位校董還沒到香港之前,曾在紐約的公立學校教過書。我在這所天主教小學唸書,所以相當熟悉天主教文化。

畢業後我考上聖芳濟書院(St. Francis Xavier’s College),這所學校由法國修會聖母小昆仲會(Marist Brothers)創辦。聖母小昆仲會原先在天津、上海等地設有一些雙語學校,大陸易手後,這些修士都來到香港,會英文的就留下來,有些只會法文、德文的就各自回國。一九五五年聖芳濟書院在香港開辦,我就在那裏唸中學,我兩個弟弟也是這所學校畢業的。前兩星期我有事去香港,特別重訪舊地,但我的老師都已不在了。這所學校到目前為止是整個香港一百所左右維持雙語教學的中學之一,以英文為主。我們讀書的時候,除了中文和中國歷史之外,其他全部用英語教學。記得教我們的修士有匈牙利人、西班牙人、法國人、德國人,但本國修士不多,所以我聽慣了各種外國口音。例如教我幾何的是西班牙老師,教我三角函數的是本國修士,教我化學的是前任的校長,愛爾蘭人,教我音樂和生物的也都是愛爾蘭人,教我物理的是美國人,教我歷史和地理的都是德國人,各種腔調對我都不是問題。這個學校很早就分文組和理組,我一直是在理組。但我早年算是文藝青年,對文學很有興趣,參加過多種文藝活動。

五年中學畢業後(香港為英制),我決定改唸文科,還為此跟家人爭論了一陣子。我考了當時香港的工專,就是現在的香港理工大學(The Hong Kong Polytechnic University),已經錄取了,但我不喜歡那個系──那個系叫紡織工藝與漂染──就沒去。於是我繼續唸了一年大學預科,然後投考香港的師範,他們也錄取了我,但我也沒去。

單德興

就是現在的香港教育大學嗎?

蘇其康

是它的前身之一吧,葛量洪師範學院(Grantham College of Education),畢業後可以教初中(Lower Form)。我當時也投考香港中文大學,就只報英文系,可惜只有備取,後來有人告訴我,英文系是大熱門,之所以只是備取可能是我策略有誤。我們那年入學考試放榜差不多有一千人及格,筆試後面還有面試,學校發出了六百封面試信,整個學校三個書院(崇基、新亞、聯合)共有五百個名額。我有面試資格,就覺得在六百個人中自己沒那麼容易被淘汰,心裏很篤定,結果卻只是備取。那時候我不想等了,就報考臺灣,去了臺大。讀了一年之後,父親問我要不要回香港參加轉學考試,因為他覺得我當年入學考試及格,可以轉學,但我覺得在臺灣比較愉快,就沒要轉學。

單德興

在臺大是唸外文系?

蘇其康

對。這次我填了十個志願,外文系是第一志願。

單德興

你填志願是把各校的英文系、外文系排前面?還是把臺大排前面?

蘇其康

前面四個志願都是臺大,外文系、中文系、歷史系,好像也有填哲學系,可能分數僥倖比較高,分發到第一志願,就這樣來到臺灣。外文系給我最大的震撼是,我剛去的時候,英文表達能力比班上的同學要好,但他們的學習能力很強,很快就趕上來了,真是聰明、厲害。

我在臺大就讀的時候,正值外文系轉型階段,朱立民老師擔任系主任,作風開明又博採眾議。他推行新的制度,其中之一是把文學史的課程改以閱讀作品為主,成為兩年的功課,背後推手就是顏元叔老師,所以大二開始我們都唸了兩整年的英國文學史作品並搭配一點的史料。其次,二、三年級的作文課,系主任把班上學生分組,由熱心教學並批改作業的教師擔綱。我自己那一組由陶雅各神父(Fr. James Thornton)任教,每週一篇作文,批改後要我們謄抄一遍,他再改一次,這種磨練很踏實。大二下學期我聯合班上同學上書朱老師,希望大三的寫作課仍由陶神父教授。朱老師的回應方式就是把大二寫作課的老師通通隨班升任大三寫作課的教師,所以我們全都紮紮實實的每週寫一篇文章,鍛鍊了兩年。後來大三時我繼續修陶神父的莎士比亞課。另外,系學會除了辦活動之外,也負責一份英文的學生刊物,名為Pioneer[《拓荒者》],專門刊登學生的報告、論文或創作,偶然也向老師邀稿。大二、大三兩年,我從學長手中接棒編務,經常向研究生邀稿或請任課老師推薦,此刊請一名美國修女(Sr. Anita)做編輯顧問,專事訂正和潤稿。重點是系主任一直都支持此英文刊物的出刊(包括財務上),使外文系學生有發表英文作品的園地。此外,當時好多位老師都年富力強,願意花時間在學生身上,用不同方式提點開發學生。譬如我們班有十位同學組了一個文學研讀小組,我們請顏元叔老師做義務導師,老師居然答應了,而且還把他在外文系系辦旁的研究室供我們晚上聚會之用,一時系上受到矚目的老師,如朱老師、顏老師、侯健老師、王文興老師等都到研究室裏帶領我們導讀,余光中老師更邀我們到府上作客。系上的研究生助教也多方包容我們這批初生之犢;為了強化同學們的口語能力,除了正課以外,系裏結合系學會邀請當時美軍顧問團的軍官和他們的太太們,每周一晚到校園和同學分組聊天帶動討論,全部都是自由參加。外文系在制度上和人情味方面真令人愉快。

其實就我所知,在私底下,朱老師、顏老師、余老師和李達三老師交情都很好,會不定期聚會、或吃飯、或一起看電影聊天,可能有些系裏的政策就在談笑中描劃定案了。我大四時跑到研究所修李達三老師的十八世紀、十九世紀英國小說兩門課,李達三老師也都准了。

單德興

身為僑生,你對國民政府僑生政策的回顧與評價如何?

蘇其康

說到僑生政策,我順便一提,臺大時我也參加其他活動,包括加入《大學新聞》,擔任副刊版的助理編輯,跟著一個學長學習,也因為這樣,有一點新聞觸角。臺大那時候有一些僑生宿舍,設備比一般學生宿舍好,房子乾淨,也大一點,很多人因此覺得不滿。我倒是沒住過僑生宿舍,是跟幾個同學在外頭租房子。其實僑生政策的緣起,在於一九五○年代中國大陸向東南亞招攬了很多華僑回去,那時的美國副總統尼克森(Richard Nixon)覺得這樣不是辦法,就請中華民國政府盡量招收東南亞的學生,每收一個學生,美國政府就給若干津貼,所以蓋僑生宿舍的錢全都不是中華民國的錢,而是美國的錢,待遇自然好一點。那時很多人抱怨政府,認為自己這麼窮,怎麼還把好東西都給人家,這完全是誤會,那些錢其實是美援。[2]

前一陣子有人區分所謂「新僑」、「老僑」,認為只有臺僑才是僑,我覺得這個想法完全錯誤。此外,臺商現在在東南亞之所以成功,一方面是靠自身的努力,但其實很大的功勞來自當年回到僑居地的僑生幫忙牽線,因為如果對當地的政商關係不瞭解,企業是無法做到某個層次的。我身為僑生自己知道,其實當年的僑生是受歧視的。很多僑生為了未來的出路多半讀工科,因為回僑居地有用。那個年代,基本上香港不承認臺灣的學位,我大學畢業後曾短暫回香港,我在臺灣拿的大學學位並不被香港政府承認,香港政府只把我當次等學歷的畢業生,存在著非常嚴重的歧視,早知如此,我幹麻跑來臺灣讀書。還有,因為臺灣不屬於大英國協,東南亞很多前英國殖民地的國家,如新加坡、馬來西亞、緬甸,也不太承認臺灣的學歷。但如果學的是工科,不管你承不承認,我會某種你不會的技術,那就是優勢。因此很多僑生不管擅不擅長,都去唸工科,部分學生的數學不好,唸得很辛苦,經常在臺大工學院唸個五、六年,因為很多這樣的例子,所以本地生經常瞧不起僑生,覺得僑生是後段班,不過這是另外的事。

貳、校對《林語堂當代漢英詞典》,赴美鑽研比較文學

蘇其康

我大學畢業後回香港,教了半年高中英文,剛好整理大學時代寫的一些文章,再增加一些新文章,在中研院近史所郭正昭的協助下,出版了《中國文學新詮》(臺北:讀書出版社,1971)。出版時我已考進了香港中文大學出版社新設的詞典部。當時中文大學聘林語堂為研究教授已經五年了,主要工作就是出版《林語堂當代漢英詞典》。林語堂把詞典稿件寫好,交到中文大學,中文大學為了出版這本書特地成立了詞典部。我進去時是以行政助理的名義,待遇相當不錯,而且比研究助理好,第二年公務員調薪以及自己晉級後,我的助理待遇比身為香港小學校長的父親要好,還惹他吃醋。《中國文學新詮》出版時我送了一本給林語堂,其中一篇討論中國有沒有史詩的問題,他看過後鼓勵我說那篇可以發展成學位論文。

這個工作的性質如何呢?中文大學成立了詞典部之後,立即聯繫日本一家以出版字典、詞典聞名的出版社「研究社」(Kenkyusha),它在這方面有很長遠的歷史。但手稿送去日本之前必須全部校對過。中文大學詞典部裏的行政人員除外,主要是三個人看稿:一個是我,一個是詞典部主任潘光迥(人類學家潘光旦的弟弟),另一個是中文大學校長李卓敏的特別助理宋淇[林以亮]。由他們兩人把手稿全部看過,檢核有沒有漏洞,他們也給我機會,叫我幫忙一起看手稿。我們稱不上copy editor(文稿編輯),主要就是檢查有沒有疑義、語意不清,或前後不一致的地方,記錄下來,管它叫“query”(疑問),再把疑問送給林先生本人訂正。因為這個工作過程,我有機會看過林先生的全部手稿。全稿勘查、比對、繕改、定案後,便送到日本排版;排版後是校對,我就成為校對的督導(supervisor)。這時中文大學找了六到八個主修英文、副修中文的大四生當學生助理(student assistant),幫忙校對──當時英文系的學生成績比較好。我就帶著一批小嘍囉,自己也是個嘍囉,負責校對。因此,林語堂這本漢英詞典,我前前後後、從頭到尾最少看了四、五遍。我很感激有這個機會,等於是中文大學付我薪水來讀字典。我的博士老闆人很好,他知道詞典出版後,中文大學打算取消詞典部,就跟宋淇先生講好,把我帶去他那邊做助理。到了一九七二年,我覺得時機成熟,應該離開中文大學出去進修,於是告訴老闆我要去美國讀書,為此他還特別找宋先生請我喝下午茶,要我留下來,但我還是決定去讀書。

單德興

你碩士班、博士班就讀西雅圖華盛頓大學,原因為何?

蘇其康

我在臺大的時候,剛好有一些人來演講,談的是比較文學,我很感興趣。而且我自己對中文一直很有興趣,當初填志願時外文系跟中文系都填了,唸大學時常跑去中文系旁聽,像俞大綱的李商隱詩、葉嘉瑩的杜甫詩、臺靜農的中國小說史等等,打下了一些底子。但那時臺大根本沒有人可給我中古文學和比較文學的任何訓練,知道西雅圖華盛頓大學比較文學方面很強之後,我就去申請,就這樣在華盛頓大學唸下去了。

我覺得唸研究所期間不見得是老師教了甚麼,而是他們的身教和言教很重要。我的一位老師佛奧樂(David C. Fowler)專門研究十四世紀英國詩人藍格蘭(William Langland)的長詩《皮爾斯農夫》(Piers Plowman)。他出版過關於聖經和英美文學的書,編過《皮爾斯農夫》,做版本研究(textual criticism),也寫過關於中世紀民謠(medieval ballads)的書,還有其他著作,非常博學。有一次上課他把自己論文的抽印本(offprint)給我們,讓我們回去看,很多東西盡在不言中。學問便是這樣一步一步鍛鍊出來的。另外對我來說頗有啟發的一點,他雖然是個文人,但身體很健壯,讓我領會到要讀書、做學問,身體一定要好,否則沒辦法持久。

華盛頓大學提供一個很好的環境,引導人去發憤讀書,其他師長也都是如此培養我們。我去的時候施友忠先生還任教,我就跟他讀中國文學史。楊牧也在,教詩經、楚辭和比較文學,後來是我的論文指導教授。還有一位漢學家康達維(David R. Knechtges)專門研究漢代文學,把《文選》裏的漢賦幾乎全譯了出來,由普林斯頓大學出版社(Princeton University Press)出了好幾冊。[3]這個人的學問非常好,又很謙虛,我雖然沒正式修過他的課,但旁聽過。他是我的考試委員之一,對我循循善誘,還指點過我做日文和法文的書目,非常難得。還有一位白保羅(Frederick P. Brandauer),研究章回小說,我跟他修過宋代話本。我們比較文學系系主任溫克奇(Frank J. Warnke)是歐洲巴洛克和十七世紀文學的專家,我就去修他的抒情詩專題,系裏的研究生導師瓊斯(Frank W. Jones)教翻譯的藝術,我們不只是上翻譯課和做翻譯而已,因為班上同學學術背景各有不同,我們等於兼修了跨文化、跨語系的專題,譬如有一位同學解釋土耳其當代短篇小說譯文時,我就覺得那個語境裏的人情世故和我們的文化幾乎雷同。

我花了很多時間在東亞系,修中國古典文學。我在英文系主要是修中古跟文藝復興課。中古方面最主要是跟著佛奧樂修了四、五門課,喬叟和傳奇作品是跟別的老師上課,還有其他老師的課。我也利用機會修了兩門英譯日本文學課,唸了一年密集日語課程,很辛苦:十五個學分,週一到週五,每天上午八點半到下午三點半,中間一個鐘頭吃飯,一年修下來相當於一般課程的三年。我覺得我的日文唸得不好,她〔林淑丹〕一天到晚說我的發音不標準,帶美國腔。法文則是靠自修,因為我的法文在臺大時修了兩年,在香港的法國文化協會(Alliance Française)繼續讀了一、兩年。在華盛頓大學讀書時,系裏要求四種語言,除了中文和英文,我通過了法文和日文的考試。考完後再修德文,因為我沒辦法同時學那麼多語文,只好一步一步來,考完總考筆試之後再修德文就沒有壓力了。後來我在加州柏克萊做事時,還跑去猶太聚會所(Synagogue)修了一年古希伯來文。小時候我曾學了一點拉丁文,有些入門。在華盛頓大學除了文學以外,我還讀了一點點歷史以及中世紀研究所需要的文、哲方面的東西。

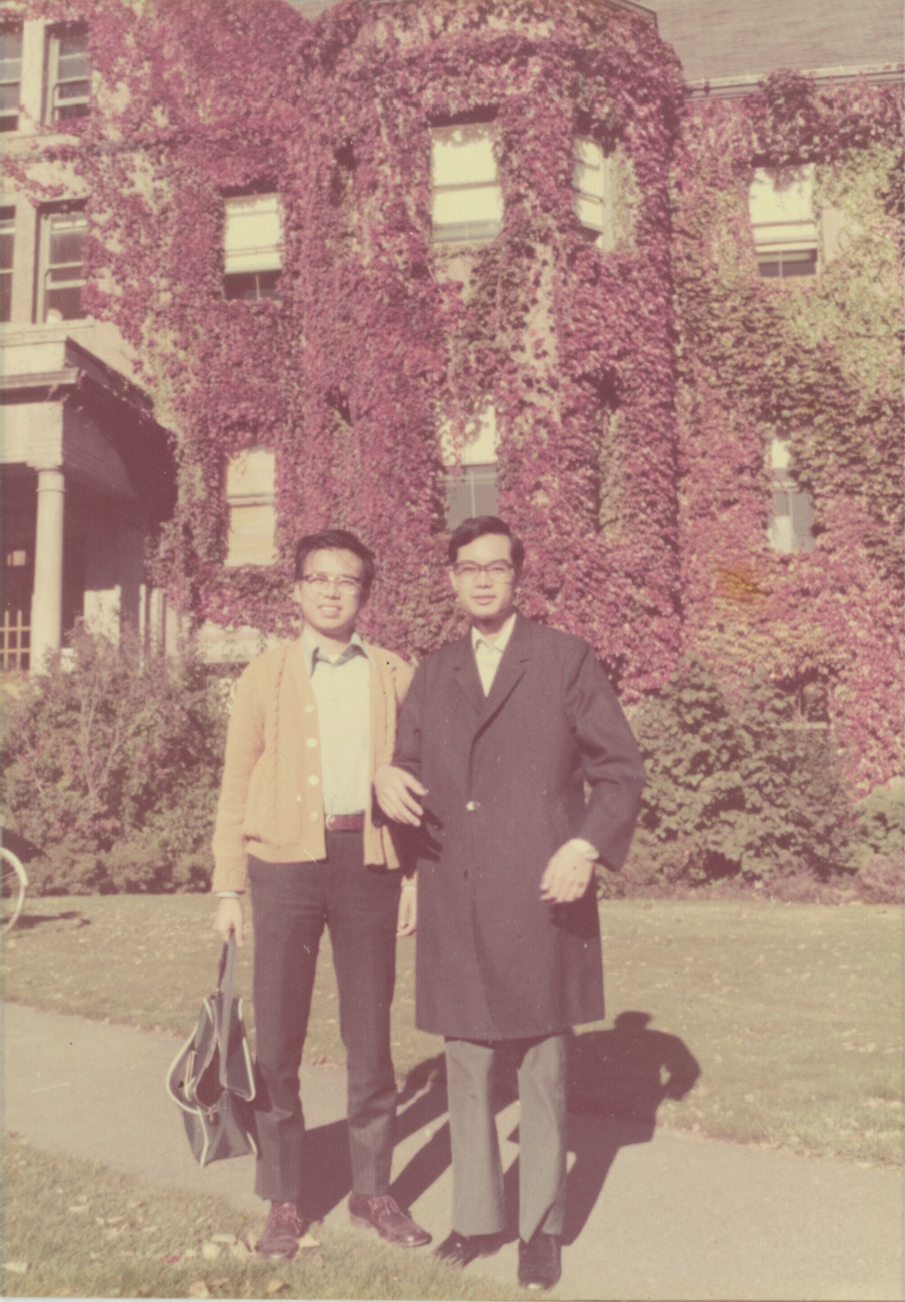

蘇其康(右)一九七三年與同窗羅青攝於華盛頓大學。

參、亞美因緣以及對比較文學的看法

單德興

你曾在柏克萊亞美雙語中心(Asian American Bilingual Center, Berkeley)工作,那是在你拿到博士學位之前或之後?工作性質如何?你是在那裏遇到後來從事亞美文學研究的黃秀玲(Sau-ling Cynthia Wong)和張敬珏(King-Kok Cheung)?合作情形如何?

蘇其康

很多事情都是因緣。我在華盛頓大學第二年開始獲得豁免學雜費(tuition waiver),最多四年,但攻讀比較文學哪有四年拿到學位的?從來都沒有!連英文為母語的人也都沒有。第五年我自知有難,就放出風聲要找兼職,後來去了西雅圖一家公立中學做助教,也就是隨班上課,幫助移民學生,不管上數學、化學、英文都坐在他旁邊,因為有一些新移民對英語搞不清楚。我中學時化學還不錯,美國中學的數學我也應付得來,英文更難不倒我。於是我在那邊做助教,賺點生活費。

有一次,一位實習老師到那所學校,我們就聊了起來。那位實習老師是菲律賓來的,認得我。因為我有一個暑假在學校的國際事務辦公室(international office)打工,協助國際顧問幫外國學生解決疑難雜症。華盛頓大學有個傳統,每年所有的外國新生(好像加拿大例外),都要參加一星期的入學指導營(orientation camp),我當然也上過。指導營由國際事務辦公室負責,所以我也做過指導營的助理。我在那裏看到一個從菲律賓來、唸教育的研究生,孤伶伶的,就過去跟他打招呼、打氣。顯然他還記得我,所以他來那所中學實習碰到我時就說,有個小差事,是去柏克萊參加一個工作坊,對方支付飛機票,還有一百美元酬勞,問我要不要去?那時候的一百美元可是不錯的待遇,我當然要去。

原來那個單位叫亞美雙語中心,是柏克萊教育局的一個單位,主要負責編雙語教材。我參加那個工作坊時表示了一些意見,顯然那個單位對我有興趣,告訴我那個朋友,請他轉告我那邊有個職缺。這時我的博士總考已經考完,開始寫論文。反正是要找工作,我就去柏克萊那裏編教材。因為是雙語中心,所以有兩大部分,一部分是中文與英文,另一部分是菲律賓文與英文,我在語文組(Language Arts)部門,同時也是中文的編輯,黃秀玲是英文的編輯,她那時在史丹福大學(Stanford University)寫博士論文,我們共事了大概一、兩年,後來她先生在其他地方找到工作,她就離開了,其後又回到灣區,最後任教於加州大學柏克萊校區族裔研究系(Department of Ethnic Studies, University of California, Berkeley)。秀玲開始在柏克萊教書時,張敬珏是英文系的研究生,當過秀玲的助教。我和敬珏在柏克萊沒見過面,後來在中研院歐美所舉辦的華美文學會議上才碰面。[4]很多時候緣分就是如此。

我在雙語中心有兩個身份,一個是課程編撰(curriculum writer),就是編寫教材,同時因為這個教材是我們編的,有責任做教師培訓員(teacher trainer),告訴雙語教師如何運用這套教材,所以很多時候我會跑好幾個地方、不同的學區,甚至跑到其他州。那時紐約有個學程負責人(program director)聽完我的簡報後,問我有沒有興趣到紐約,但我還是選擇留在加州。

單德興

拿到博士學位後,因為甚麼緣分到高雄中山大學外文系任教?

蘇其康

美國的高等教育就業市場有一陣子不是那麼好,求職不易。其實我當時有幾個面試的機會,包括東岸的學校,但我一直在思考。倘若我留在美國,最大的發展大概就是做漢學,這對我不成問題,因為我研究過中國古典文學,但學界對這方面的人需求很少,比較需要現代文學的人。我不是不能做現代文學,然而我覺得自己的興趣在西洋古典文學,做這方面的東西需要功力,我多少培養了一些,不願意輕易放棄。另一方面,比較文學的教職也少,英文系就更不用說了,不太可能找一個老外來教他們中古文學的領域。

我那時考慮回臺灣或香港。早年香港有個機會。當初我中文大學的上司跟加州大學出版社有一個合作協議和交流計畫。他把公文帶到柏克萊來,說有個位置你要不要考慮,因為我喜歡教書,少不更事的我便把它婉拒了。接著便跟中山大學外文系很快接洽上,就沒再朝秦暮楚了。我到中山時,外文系才剛成立不久,很多制度還沒建立,專業人手尚有不足,課程滿雜的。余光中老師還沒來之前,我教過英詩,早年也教過文學批評、英文散文。余老師來後設立了外文研究所,我才能繼續我的中世紀研究。[5]

單德興

在柏克萊亞美雙語中心的工作經驗,有沒有啟發你對華美文學的興趣?

蘇其康

其實很多事情都有前因後果,所謂因緣不外如是。像是我中學時讀過一點亞瑟王的東西,若干年後才浮現出要用原文讀亞瑟王的念頭,真是很奇妙的因果關聯。同樣地,我在柏克萊雙語中心做事時,除了編教材之外,我有機會、加上工作需要,就讀了韓國歷史,當然是讀英文版,因此韓國歷史從唐朝以來一直到朴正熙,我有一些基本的概念。此外,因為我那個單位是亞美雙語中心,日文譯成英文的東西我也讀了一些,再加上我修過一點日文,也有少許日本文學的背景,所以日本的東西我有概念。因此,雖然我沒有正式從事亞美研究,其實亞美的相關歷史,以及華工早年移民、開拓鐵路等等,那些東西我全讀過。身為編輯,對這些議題我不能比寫教材的人陌生,他們說的東西,哪怕只是一個概念,我也得弄清楚。所以不管秀玲或敬珏現在所做的研究,我都能很快進入狀況。我曾花時間去讀過一些書,所以金山夢、還有包括你討論過的天使島(Angel Island)詩歌,我很早就讀了原文,還有麥禮謙(Him Mark Lai)的東西,早年我都稍微看過。[6]我知道,一個人學問再大,也不可能甚麼都知道,只能專注於特定領域。其實亞美文學也是比較文學的一環,但我只能做自己能做的,藉有限的空間和時間來做些事。

單德興

記得我當研究生時,在《中外文學》上讀到你一篇有關比較文學的論文,[7]該文得到楊牧先生高度讚許與期待。請問撰寫那篇文章的背景如何?為何沒有系列發展下去?

蘇其康

我回來臺灣沒多久,《文訊》舉辦了一個座談會,談比較文學,那個時候比較文學剛起來沒多久,座談後我就把自己一些想法整理出來。我覺得比較文學不應該是片面的──當然很多人這樣做,但不見得是最好的方法──一定要深入它的文學傳統,才會比較落實,才不容易造成誤解或扭曲。你在《中外文學》看到的那篇文章是有感而發,但有點龐雜。文學有其傳統,最少在我們這邊做比較文學時,中國的傳統是甚麼,英國的傳統是甚麼,都要有所瞭解,如果不知道傳統就去處理的話,會淪為瞎子摸象。本來我有一些想法,其實我也寫過比較文學跟文學理論等文章。[8]那時國內流行做主題研究、西方理論的套用和淺度文本結構的比對分析,尤其借用西方有強烈實用(pragmatic)主義和辯證推理(dialectic)的套語來處理作品,但有時會忘掉它們的根苗和土壤基本上很不一樣,不像西方各國有一個容易統合的泛基督教文化系統。中西文學各自有一個深厚的歷史文化制約背景,處理的方式雖然不必然要像詹明信(Fredric Jameson)所稱的「歷史化」(historicization),但在不同的哲理基礎上,如何超越近代西方唯物美學的範疇,進入歷史的脈絡來比較和詮釋,會是很有挑戰性的課題。其實,一旦忽略照顧不同的傳統,便容易犯下套用理論的毛病,這點在中西的比較過程中,最容易為人詬病,早年一些西方的漢學家也犯了同樣的毛病。後來一方面由於我自己忙於建立基本的教學要求,以及專心推動中古研究的根基,時間不夠用,另一方面我覺得自己的作法跟當時的潮流不太一樣,總不能一直說別人有問題,於是就慢慢撤離,回到自己的本業,在學校裏找中古研究能做的事,尤其是栽培、指導學生,帶他們讀一些入門的古代歷史、有關哲理的書或闡釋基督教文化相關的論文,這樣子學生讀中古作品時才不會一臉茫然。

肆、對中古、西域、語言的熱情

單德興

說到本業,請你談談個人的學術專長與成果,以及這些對臺灣外文學門的貢獻。

蘇其康

在中國文學方面,我主要是做唐代的東西,也讀過一些先秦的東西,因此有一年比較文學會議,有人邀我寫文章。我就依自己的背景和興趣,寫了一篇論文討論唐詩中的胡姬。[9]那個暑假我其他事都不做,就把全唐詩翻了一遍,把裏頭有胡姬意象(images)的地方都做了記號,然後仔細閱讀。同時我也蒐集了《唐會要》和《資治通鑑》裏的相關史料。大概在那段時間,我寫過另一篇文章,討論《太平廣記》裏的西域人士。[10]為了做這個計畫,我把《太平廣記》全讀了一遍,而那裏面大部分是唐朝的東西。有時候我跟太太說,松子、松果很好,因為《太平廣記》神仙傳裏的人物都吃這些東西。

傳統的比較文學會處理到形象研究(image studies)和跨文化交流(intercultural interaction),例如西域文化和中原文化之間如何交流。因為做這兩個計畫時碰到一些問題,尤其是唐詩中的胡姬和西域的地名很不清楚,我就發願要把這些地方弄清楚。我找到一本薄薄的工具書,就是馮承鈞的《西域地名》,[11]對我頗有幫助,但卻是不夠,因為這本書不僅是大半個世紀以前寫的,有的地方不夠詳盡精確,而西域又包括南海、東非和胡虜之地,而且很多地方前後不一致,這跟他用的不同材料有關。在做相關研究時,我更重視人種學(ethnography),像是古詩裏的「胡」,到底指的是「波斯胡」、「阿拉伯胡」、還是「東胡」,馮書和一般古籍說的都不清楚。若是「東胡」的話,就是蒙古種,完全不一樣,不能只是用“barbarian”(蠻夷)一筆帶過。為了把「胡」、西域人種、和古今地名弄清楚,我向國科會申請了《西域史地釋名》計畫。[12]我把這些地方的古名、今名、地理位置、經緯度,尤其是人種、甚至族裔以及該地產物特色都找出來。有時候,古代跟現代是同一個名稱,但代表不同的地方,而先後族裔因為民族的移徙又古今有別,這些都要分清楚。這是比較文學很好的題材,也是我自己興趣所及。自那之後,我就很想再花時間去讀一點外文。

我在柏克萊雙語中心時,有機會去柏克萊見過幾個教授,其中一位漢學家薛愛華(Edward H. Schafer)是唐代的專家。他告訴我,他年輕時讀過一點波斯文,我就覺得或許我也該讀波斯文,但回來臺灣之後沒有機會。我在柏克萊雙語中心時之所以去讀希伯來文完全是個意外,其實我當初是要讀阿拉伯文的。我去一個猶太會所註冊修阿拉伯文,上了三堂課,一個不知道是不是主任的拉比對我說,每個語言班希望最少有五個人才開,阿拉伯文班人數不夠,不過阿拉伯文跟希伯來文屬於同一種語系,問我有沒有興趣,就把我引領過去,唸了一年希伯來文。我很想做西域研究,尤其與唐傳奇有關的地方。比方說唐傳奇中有個磨勒人,「磨勒」就不是中原名字,很可能是阿拉伯人,但我從中文看不出來,只能盡可能看看能不能找到原文,所以我希望讀阿拉伯文。[13]西域裏古波斯文也很重要,可惜我沒有時間,也沒有機緣,否則讀起來應該是滿有趣的。其實,前輩漢學家不只是翻譯史記、漢書等漢文典籍,像法國漢學家沙畹(Édouard Émmannuel Chavanne)、伯希和(Paul Pelliot)、戴密微(Paul Demiéville)都會波斯文和梵文等語言,就是因為他們通曉多種古語文,能找一些前人忽略的東西來對照勘查,所以有些地方,特別是對古今地名、人名、典故的考據,他們的發現比傳統的中文學者更多,而論述面更寬廣、更透闢。胡姬那篇論文到現在二十幾年了,我還是對這個領域和西域胡深感興趣,希望在這方面能有更多的看法。我覺得西域研究要做得好,單靠漢文典籍是不夠的,一定要找其他語文的資料,一般的法文、德文考古資料作用不夠,只不過是十九世紀的考古人員挖掘出來的東西之概述,已經是第二手的了。

單德興

你的研究範圍非常廣,比如二○○五年的《文學、宗教、性別和民族:中古時代的英國、中東、中國》就涉及多方面的議題。

蘇其康

我的興趣有點散漫。那本書有少部分是由《西域史地釋名》延伸出去,除了唐詩以外,還有之前做過的西亞人物。此外,我更切進中東,讀了《天方夜譚》(One Thousand and One Nights),[14]並把其中的伊斯蘭人物(Islamic people)和唐傳奇、《太平廣記》裏的人物做比對,其實是另類的形象研究。那本書主要是統整從前的研究,再加上不同的角度以及我讀得懂的西方資料,把核心人物放在各自的文化傳統中,亦即中國、伊斯蘭和希臘羅馬、基督教文化體系中,彰顯人物和情節的特色,這就是前面所提過的文化傳統。這樣的文學傳統大體上就是文史哲、藝術和宗教思維的運作模式。它們有些地方頗為類同,有些則截然有別,單從名字和語詞來看,常常會犯望文生義的錯覺。西方的中古研究已有數世紀的研究基礎(特別是十九世紀以來所累積的能量),而中東研究雖然薩依德(Edward W. Said)責難西方所建構虛幻的「東方主義」(Orientalism),但撇開意識型態的論點,西方和中東的學者也已有相當的學術根基。在傳統國學方面,我們的經史和訓詁工夫深厚,唯獨在西域研究方面,國人在上一個世紀尚須追上西方學者和部分漢學家的心得,因此我便從中文的古籍出發,用文史並濟重建歷史角度(historicism)的窺探方式,分析東西兩大傳統如何看待中東的文學中人物,作為比較,而以《天方夜譚》裏所描述的男男女女作為潛意識自況的對照組。雖然沒有特別開闢一章說明理論架構,但所有的論旨都有一個內建的比較動機和程序方略。在細節方面,先前所出版的《西域史地釋名》部分資料,包括地緣政治學的素材,有助我切入話題,然而我還是要做一點非我初衷的考據工作,相當耗神。另一方面,在處理西方的撒拉遜人(Saracen)的敘述方面,除了西方學術界的觀點之外,因為我擁有相對的心理距離,所以可以加入一些批判的角度描繪,特別是同時借用一些伊斯蘭文化觀點做反思,不過,在論述上還是可以再加把勁。這方面就只好等待來日的機緣了。

伍、經典譯介,編輯與學術社羣

單德興

記得先前跟你提過國科會經典譯注計畫的事。你的國科會〈馬羅里《亞瑟之死》譯注計畫〉(“Chinese Translation and Annotation of Malory’s Le Morte Darthur”)的成果皇皇兩大冊,令人歎為觀止。[15]請談談你譯注此書的挑戰、過程與心得?

蘇其康

我在香港讀中學時,就在英文課本裏讀過一點簡單的亞瑟王(King Arthur)的選文,很著迷,下決心以後一定要讀完整的原文,這也是我在博士班唸中古文學的初衷之一。馬羅里的《亞瑟王之死》我讀過好幾遍,翻譯這部作品也算是還我一點點的心願。我覺得在我待退之年應該做一點這樣的事,這其實要非常感謝你對我的啟發和鼓勵。因為你花了六年翻譯《格里弗遊記》(Gulliver’s Travels),那我這四年執行計畫的時間非花不可,後來總共花了五年。有前人開路,後人總是覺得比較安心踏實。

很多人都聽過亞瑟王,但真正讀過作品的人並不多。除了將原文完整翻譯之外,考量到時空和文化差異造成的落差,加上注解對一般讀者會有幫助,所以我決定做這件事。這對我來說特別是在時間上有點挑戰。在譯注的過程中,我發現書到用時方恨少,因為當中有一些字其實是古法文,但我不會,只有用現代法文來判讀。而且我手邊也沒有工具書,一般的圖書館不會有古法文的詞典,經事後翻查,臺大和中央各有一冊可流通,中山有目錄而無書,和我在國外看過皇皇一套十冊較完備的古法語詞典不可以道里計,況且不是自己學校的圖書館,使用起來相對不便。我只好利用版本校勘,看不同的版本如何拼寫這個字,從拼法和異文中重新建構,用文字訓詁學的方法來決定這個字的語意範疇,但古文和今文畢竟不是字形有異那麼簡單,有時要靠我丁點的拉丁文知識來推敲,其中的辛苦不足為外人道。翻譯真的不是很單純的事,判讀很費神。不過,譯注本出版後算是整個計畫告一段落,但我相信如果有充裕的時間像余光中老師那樣過後重新潤飾文字,應該會更好。

蘇其康譯《亞瑟王之死》(上下)書影。

單德興

除了翻譯《亞瑟王之死》之外,你為吳潛誠策劃的桂冠世界文學名著系列寫過六本書的導讀,很可能是那系列中撰寫最多導讀的人。請問你作為導讀者的角色如何?

蘇其康

當初是吳潛誠跟我聯繫的。

單德興

你們是在華盛頓大學認識的?

蘇其康

不,我畢業後他才去華大。他擔任桂冠這個系列的總策劃,跟我聯繫,他挑的這幾本書剛好在我研究的大領域裏,而且這件事很有意義,我義不容辭,就一口答應。他說每篇五千字就可以,稿酬共五千元。我寫導讀並不是為了賺稿費。最主要的是,難得有人把這些世界文學經典翻譯出來,既然要做導讀,我就把自己知道的,以及比較恰當的資料,在導讀中做個介紹。這對我來說滿有意義的,因為有機會重覽西方經典,包括古法文、古西班牙文、中古英文、義大利文文學作品,整理相關資料,撰寫導讀,把中古歐洲的文學從古典時代到各個本土文學的始源,做一個綜合複習,也等於是對自己交代。為了把事情交待清楚,有些導讀寫了一萬多字。

單德興

那些導讀介紹的面向包括文學、歷史、思想、傳統、文化、語言等,看得出你在多方面的功力。除了譯介者的角色,你還編過不少中、英文書籍,在國內、外出版,其中有關余光中老師的書就編了三本。請你分享自己身為編者的一些經驗,編中文書與外文書,學術書與一般書,有甚麼不同?

蘇其康

在這方面,我從旁觀察很多前輩,學習怎麼做一個編者。最初始基本的觀察是在中文大學時看林語堂怎麼編漢英詞典。他身為編者,有一批研究助理幫忙蒐集漢語詞條(entry),以他的文字造詣用英文一條一條譯寫下來,之後經過編輯,稿子交給中文大學,我們詞典部做了很簡單的copy editing,提出類似疑義的潤稿。即便像林語堂那樣以英文著作名滿天下的作家,後輩還是會提出一些疑問,由他來斟酌修訂。這是我在編輯方面的啟蒙。 其實在西方,編輯稱為editor,而不是compiler。中文學界的編輯卻大多是compiler,主要負責編纂和校對而已,而西方的編輯顯示的是對該領域的專業知識,要把人家的瑕疵紕漏全部抓出來訂正,提供意見,但最後的成就卻歸於投稿者(contributor),編輯要隱身在後,當藏鏡人,但也要保障刊物的水準。就因為有如此的傳統,西方很看重編輯,在國外有些大學,教師編出一本好書可以作為加薪、甚至升等的根據。在我們的教育系統裏則不行,因為權責當局總認為編輯只是把資料蒐集成冊,沒甚麼學問可言。

回來臺灣後,我有機會參加各種刊物的編務,從中山大學開始,後來包括其他方面。我覺得身為編輯,可以幫投稿者一些忙。後來米樂(J. Hillis Miller)和柯理格(Murray Krieger)幾位重量級人物來臺的時候,我就開始編書。

單德興

就是你和孫小玉合編的《現代文學與文學理論重探》(Modern Literature and Literary Theory Revisited)?[16]

蘇其康

是的。為了不要太彰顯自己,我把孫小玉也拉進來,一方面她專長之一就是理論,此外,這麼做有另一個用意,我比她資深,彼此共享credit。雖然解構批評不是我的專長,但編書還是有一些規格要求等等,還有就是提出一些疑問,這方面不需要太多解構批評的專業知識。編這本書對當時的我來說是很大的挑戰:我到底有沒有資格去編前輩的作品?但當時臺灣的外文界,能夠擔綱的也沒有幾個人,幸虧書中的稿件在發表時我是全程聆聽,知道重點所在,此外,我對他們其他的著作也稍有涉獵,後面就是和他們通訊請益、澄清行文,潤稿則由他們自行負責。像我就知道米樂有專人替他潤稿(copy edit)。事情就這樣開始了。

後來中山大學舉辦文藝復興節,學者投稿後,我們開始編論文集,先後出版了《文藝復興時期的幻想:藝術、政治和旅行》(The Renaissance Fantasy: Arts, Politics, and Travel)與《身份與政治:近代前期文化》(Identity and Politics: Early Modern Culture)等書。[17]這幾本也是跟王儀君、張錦忠等同仁合作,當時我已升了教授,他們還是副教授,大家一起看稿。通常我看稿會給一些意見,如何把文章處理得更好,這是非常耗時的工作。另外,還有一個教育部的大案子《文學中的感情》(Emotions in Literature),由同仁的工作坊開始,同儕討論切磋後,修訂為文,原先接洽歐洲一家出版社,但過程中跟編輯有些溝通不良,所以就撤回稿件。之後我聯繫在韓國的英國友人An Sonjae(英文名為Brother Anthony of Taize,安東尼修士),兩人合作,由於他較資深,我就說出書時你排名在前,我排名在後。其實大部分的工作都是我在做,不過他也幫忙看稿,我們看完稿後告訴撰稿者如何把文章修得更好一點。這本書二○一○年由國立首爾大學出版社(Seoul National University Press)出版。[18]

前年(二○一六)那本《近代前期歐洲的權力運作》(Perceiving Power in Early Modern Europe) [19]我是唯一的編輯,花了一年多的時間,因為有一些比較年輕的學者,我希望他們有機會刊登文章。其中臺灣學者有六、七位之多,另有三位英文母語人士投稿,即使其中有兩位不須花太多功夫編輯,但還是有一些前後不一致和語意不清的問題。書稿交給麥克米蘭出版社(Palgrave Macmillan)之前,先由我統整編輯,稍微修潤。出版社送審通過後,我綜合外審意見並加注己見送原作者修改,回來後再次校閱編輯,每篇文章我前前後後看了五、六趟,非常耗時。最近的兩冊《臺灣的天主教會》(The Catholic Church in Taiwan),我們也花了很多時間。我覺得做為編輯,不只是在專業領域發揮所長,而且能力所及的話可以多多幫忙後輩,因為他們要出版不容易,特別是在國外出版社出版的機會不太多。我們既然有這個機會,若是不幫忙,他們很可能第一回合就了結了。[20]

單德興

你有機緣編有關余光中老師的三本評論文集,[21]這跟編英文學術書籍有何不同?

蘇其康

我覺得能編有關余老師的評論文集當然是光榮。前兩本《結網與詩風》與《詩歌天保》是余老師的壽慶文集,收錄的作者幾乎都是余老師同意的,不是泛泛之輩,必須審慎對待。其實在編輯《結網與詩風》時,有些文章寫得比較草率,我就很客氣地建議作者能不能照建議的方向修改,或這方面的東西眾所周知能不能刪除等等,花了不少時間。臺灣也好,海外也好,聽過余老師名字的人很多,但真正研究的人不多。我就希望這幾本文集、特別最後一本能成為「余學」的核心文本,有人想要研究余老師的作品時,非要看它們不可,當然這些成果也還是有擴充和改進的空間。

陸、盡其在我的服務,提高臺灣能見度

單德興

你擔任過許多學術行政職務,包括系主任、文學院院長、圖書館館長、校長等。學術行政主管跟一般行政主管不同,必須兼顧學術研究與行政事務,如何平衡二者是很大的考驗。你有這麼豐富的學術行政經驗,能否分享一些心得?

蘇其康

我有一個很單純的原則。我個人對學術行政職位或所謂的「官位」並沒有興趣,絕大部分的職位都不是我自己爭取的,像中山大學文學院院長是校長拜託我出來競選。有些工作其實張三或李四都可以做,很可能張三做得比李四好,或李四做得比張三好,但重點是必須要有合適的人去做。假如有機緣出來做或替人家服務,我的原則是:如果需要我,而且我也認為自己可以做得好,就義不容辭。這不是阿Q的服務精神,而是因為我們臺灣的學術傳統其實很淺,如果找我做,我可以把自己所瞭解的西方傳統帶進來,讓大家看到良性的模式,其中之一就是:哪怕做系主任或院長,還是可以繼續做研究。我們看過很多例子,做了行政主管之後研究就停了。我則盡力兼顧學術與行政。另一個原因就是,在我們這個環境,有個所謂的「官位」做起事來會稍微方便。譬如說,我想把大家集合起來做點事,假如有個職位也許就比較方便,否則別人可能會質疑你何德何能,憑甚麼來召集我們。名不正,事當然就不成。另外,我曾請教過美國一些有規模的大學裏具相當分量的研究中心主任和學院院長,有關處理預算、人事、徵聘和資源分配的原則,後來還有幸請教過一位大學校長處理校務、組織架構和統御的原則,以及他們在行政和學術上的平衡點,雖然臺美國情不一,但有些準則和倫理規範總用得著,對我也有一定的助益。

在行政實務上,我著力在制度面的建立,中山大學的外文系規模不大,因此負責行政期間,我希望每個同仁都是通才(generalist),同時也是專才(specialist)。我花了兩年的時間在會議中分析和說服,並訂下合理的通則,每位同仁,不論位階都要教一門作文類的課(翻譯也算),而且小班教學(每班十五人左右)。另外,在考慮到尊重位階及輩份之餘,每人都按專業背景可教一門自己專長的課,其實當初在擬定開新課或選修課時,我訂下一個優先次序準則:一、曾任教該課目,二、曾受過該領域的正規訓練,三、曾做過該領域的研究或有出版著作,四、按學術資深度排序,五、應系裏要求或安排,六、其他與系主任的協議。在系內的資深度(seniority)均以學術等級而不是以服務年資計算。此授課準則好像系裏一直沿用。對於必修的專業課(content course)我鼓勵背景類似的同仁輪流任教,使教材和教法不會萬年不變,故此在系內有空缺時我們十分小心受聘人的學術專長,毋出現不必要的重疊。在幾年間,我們在英美文學的領域,大致上每個時期都有專家坐鎮,開課的多樣性不虞匱乏,而學生基本語文的訓練也足夠。系務後面所要推動的便是鼓勵大家申請研究計畫。到了文學院院長任內,資源的公平分配,以及有特殊教學需要時多加資助,並且訂定院級的委員會規範,秉持大學法的精神以合理、公平、公正出發,我自詡所擔任的是全院的院長,而不是某系的院長,這個做法大致上獲得全院同仁的支持。

至於在圖書館館長任內,我同樣為建立良好可行的制度著想。二十多年前圖書館自動化剛起步,我大力支持,在圖書館和電算中心尚屬兩個單位時,我用一個館員名額換取一個電腦專才,再找一名資管系資料庫專長的教師擔任組長。得到校方支持後,我們規定所有畢業生都要提交學位論文電子檔到圖書館始能畢業,在那個年代,大概是全國首創。又因為我同時兼任全國館長會議南部召集人,故我們聯合成大和中正的館長,積極推動圖書館資源共享,並創設館際合作資源,包括論文影印服務三天之內送抵他館;又和臺大圖書館簽訂臺大—中山圖書互借協定。在有限的資源和人力的情況下,這種支援學術的服務,二十年前算是相當先進。建立了口碑之後,中華民國圖書館學會還委託中山圖書館開設學分班給各地館員進修充電。附帶一提,南部有些公私立大學圖書館要和我們建立合作共享關係,我訂下一個小小的關卡,就是各校基本藏書至少要有十萬冊實體圖書才可和中山簽約,如此一來,我發現有好幾所私立大學在短期間都增加到足量的館藏,也算是美意有所收穫。此外,在館長任內,協助學校與美國在臺協會(AIT)通力合作,成立中山美國研究中心,由美方派遣兩名從香港過來曾任美國研究中心主任的傅爾伯萊特學者協助我開辦並訂定章則規例,其中一人竟然是李達三老師!

蘇其康(中)一九八七年與中山外文系同事陳英輝(左)、王家聲(右)合影。

單德興

是的,「不在其位,不謀其政」,但我們也可以反過來說:「在其位,方便謀其政。」除了這些之外,你還有一些專業服務,尤其是有關外文學門的學會,也是秉持同樣的精神和態度嗎?

蘇其康

我想是相同的。其實我回來臺灣的前十年八年,做中古研究時覺得滿孤單的,因為沒有甚麼同領域的人。記得二十多年前康士林(Nicholas Koss)跟我說:「你為甚麼不去卡拉馬蘇(Kalamazoo)的中世紀研討會?」我當然聽過這個會議,現在已經辦到第五十幾屆了。[22]但我當時覺得自己的東西還不夠出去跟人家排班論輩,因為研究的是西方中古的東西,是用我們很弱的一環跟人家很強的一環相較,所以就猶豫了。我早年出去參加的主要是比較文學的會議,後來才參加中古相關的會議。到我出去參加卡拉馬蘇的會議時,那兒可說早已是全世界最大的中世紀研究會議,前年(二○一六)就是我上一次去時,與會者已超過三千人,從世界各地來互相攻錯。英國里茲大學(University of Leeds)也有一個很大的中世紀研究會議,算是歐洲最大,這個暑假(二○一八)我參加的里茲會議有兩千多位與會者。[23]出國參加會議就是拿出研究成果去接受人家批評,人家會不會參加你的場次是一回事,但你要做好準備。我利用這個機會,適度地讓臺灣的學術界曝光,我會很高興地告訴大家,我來自臺灣,這樣人家就知道臺灣也有人做中世紀研究。

記得前幾年在卡拉馬蘇,我曾代表臺灣西洋古典、中世紀暨文藝復興學會參加他們一個網絡(network),在會議裏頭有一些協會幹部會議(caucus),美國各地的中古研究中心的人互相交流,我僥倖受邀,他們自己自費、卻禮遇我免費參加午餐會,我就利用這機會介紹我們學會的一些活動,我覺得滿好的。十年前我參加日本中古研究學會的銀禧會議,他們也禮遇讓我在晚宴中介紹臺灣的狀況,在保守的日本學術圈誠為不易。十多年前我到韓國參加他們的中世紀與近代前期研究會議,從此引進他們學會和我們學會多年密切的交流活動,互相學習、彼此支援。二十多年前,我有機會去耶路撒冷參加「聖經與近代中國」(Bible and Modern China)會議,由耶路撒冷希伯來大學(Hebrew University of Jerusalem)主辦。[24]臺灣另一位參加的學者是輔仁大學神學院的房志榮教授,他是聖經專家。某天一位希伯來大學的教授問,明天可不可以訪問我,我說沒問題。他原來計劃用電視訪問臺灣來的學者,但因為有兩、三位中國大陸的與會者,後來就沒有下文。據我側面瞭解,好像是大陸方面有意見,他們的學者沒有受訪,就不要讓臺灣學者曝光。

甚至更早我在斯洛瓦克(Slovakia)參加會議,他們的電台也來訪問我,結果如何我不知道,因為我參加完會議就離開了。訪問的內容是我到斯洛伐克的目的,順便介紹一下臺灣。[25]因此從始至終我知道自己做的事情非常冷僻,但並不表示沒有學術價值──有沒有實用價值是另一回事。無論如何,我花時間把它做好,並且希望後繼有人,也至少讓國際學界知道,這麼冷僻的東西或西方傳統的東西,臺灣也有人在做。總之,我覺得自己能做的就是替臺灣發聲。

柒、學術專長與心靈提升

單德興

除了身為學者,你也是資深的天主教徒。

蘇其康

教徒不分資深不資深。

單德興

你身兼文學學者與天主教徒,如何結合學術專長與終極關懷?

蘇其康

我主要做的是中古研究,可以從兩方面來看。一方面,做中古研究沒辦法不碰到文、史、哲、藝術等等,所以每一樣都會沾一點邊。也因此我覺得很惶恐,因為單單把中古文學做好已經不容易,而中古的藝術、歷史、宗教、哲學等等都需要瞭解一點,否則無法正確解讀。加上剛好我是天主教教徒,天主教有很深厚的中古傳統,整個歐洲文化以及中古文化若沒有天主教,百分之七、八十都不知去向,都會是蠻族(barbarians)文化。因此,我的研究跟我的宗教信仰完全配合。另一方面,中古文學裏的宗教思維不只是道德層面,還有心靈層面,我覺得對我非常有啟發。像是閱讀聖人傳記,看到他們經過很多獨特的忍耐和奮鬥,去做一點點事情,覺得很有啟發性。因此,當我在做很冷僻、很孤獨的事情時,我會想到先前也有人做過同樣的事情,做得很好,之後便被人淡忘,誰想到三百年後會有人讀到他的事蹟,受到啟發。我的宗教把我從比較物質的層面往上提升,給我一個更好的目標,這個目標就是盡其在我,總會有一個更高的原則在處理這個人間的是非、正義恩怨等等。因此,事情不只是為自己做,也為我們這個社會做,更為一個超越的公理原則做,是滿有意義的。這也回到剛剛所說的,假如大家推你去接一項工作,而你有能力、有時間、沒有困惑的話,就接下來吧。

單德興

你即將到達從心所欲之年,回顧自己的人生與學術生涯,會不會分甚麼階段,或看到自己在不同時期的特色?

蘇其康

大概三十年前,我記得我們大學同學有一個班刊,現在已經停了很多年。我在上面寫過一篇文章,我覺得自己沒有甚麼成就,不能讓時間溜過去,所以就把自己的心理年齡停在四十歲,我覺得到現在我的心態還是四十歲。

單德興

是停在不惑之年嗎?

蘇其康

我不算生理年齡,而是算心理年齡,理由是四十歲還有往上爬升、進步的空間。但假如因為受限於一些因素,有些事我做不了,就希望培育下一代,讓下一代去做,所以教書是很有意義的事。我一九八三年來到中山,已經教了三十幾年的書,但覺得自己沒有甚麼成就,還有很大的改進空間。

單德興

如果把自己當作四十歲,你未來的計畫如何?

蘇其康

我有個想法,大概明年才會提出申請。在中古研究除了《亞瑟王之死》之外,很多人也談喬叟(Geoffrey Chaucer),也有人翻成中文,但我覺得還有改進的空間。下一個計畫也是為了自己,以及中文的學術界,我想好好翻譯《坎特伯里故事集》(The Canterbury Tales),真正做個交代。我做翻譯其實從剛做研究生時開始,寫了一篇唐詩英譯和法譯的比較文章,後來登在一九七○年代的《淡江評論》(Tamkang Review)。[26]在我首途到耶路撒冷希伯來大學時,我寫的是吳經熊把《聖經》〈詩篇〉(Psalms)譯成中文的研究,為了方便論述說明,我把吳譯的引文同時又再翻成英文,文章登在德國出版的《華裔學誌》(Monumenta Serica)的專刊上,後來香港中文大學天主教研究中心的學者看到這篇文章,邀我再寫一篇吳經熊的翻譯研究,就是吳經熊譯頌歌(Hymns)特色的文章,這中間我還寫了一篇用《洛陽伽藍記》做素材,研究佛學名詞中譯及其歸化語詞的文章,登在英國出版的專書《翻譯中國》(Translating China) [27]上面。培養了以上一系列的翻譯研究興趣之後,我才大事翻譯亞瑟王的長篇故事。

單德興

經過這番訪談後,你如何看待訪談的性質與作用?

蘇其康

我覺得訪談是有用的,雖然我最初非常猶疑要不要接受你訪談。理由很簡單,我中學畢業時,請匈牙利籍的修士校長寫個座右銘,他引用二十世紀英國作家暨哲學家德林瓦特(John Drinkwater)的話,我牢記至今:“When you speak, you only repeat what you have known, but when you listen, you learn something new.” (「說話時,只是在重複自己已知的東西;傾聽時,才能學到新東西」)。訪談其實是把我已知的東西說出來,不會產生新東西,與其如此,我寧願聽別人的說法,從中學習新東西。

單德興

根據我多年訪談經驗,有些受訪者會說,有些東西我自己都已忘了,經你一問才想起來。另外,像我訪問薩依德時,曾問他的幾個觀念之間的關係,他表示若不是我問起,他不會去思考彼此之間的關係,並把它們串連起來。另外,我問他若是回顧自己的學術生涯,會如何分期,他也說自己從前沒想過這個問題,經我一問,倒產生了新的想法與答案。因此,“When you speak, you also learn something new”(「說話時,也能學到新東西」)。

蘇其康

我剛剛所說的,基本上只是個人的一些生平。當然我非常關心臺灣的學術傳統,自己所作所為都是希望協助建立一個傳統,但這很困難,一個人做尤其困難。因此後來在中山大學,我和王儀君兩人合力做文藝復興節,也找來其他同仁幫忙。

單德興

的確,像是待會兒的《華美的饗宴:臺灣的華美文學研究》座談會就會談到,臺灣的華美文學研究的建制化是從一九九○年代初慢慢做起來的,一個傳統的建立必須慢慢來,而且確實一個人做不來,必須要靠一羣人,並且需要時間累積。

蘇其康

是的,若有一羣人一起做類似的主題,比較會看到成果,不需要每個領域都自己來。

[1]本文原刊於《中山人文學報》no.47 (July 2019): 105-114。

[2]一九五三年尼克森訪問臺灣後,宣布將援助僑教,國民政府於一九五四年開始推行美援僑生教育計畫,經費主要用於校舍興建、設備添購、學費與生活補助等,該計畫至 一九六五年結束。

[3]David R. Knechtges (trans. and annotated), Wen Xuan or Selections of Refined Literature, Volume I-III (Princeton: Princeton University Press, 1982, 1987, 1996).

[4]「文化屬性與華裔美國文學」研討會一九九三年二月二十六至二十七日於中央研究院 歐美研究舉行,加州大學洛杉磯校區(University of California, Los Angeles)華裔學者張 敬珏應邀與會並宣讀論文。

[5]余光中一九八五年自香港中文大學返臺,任中山大學文學院院長兼外文研究所所長。

[6]一九一○至一九四○年代,華人移民在入境美國前,都會被拘留於舊金山外海的天使島,接受移民官員盤問,以決定是否獲准入境。期間華人移民在拘留營牆上刻寫的詩 句,記錄了華裔美國移民的苦難經驗,由麥禮謙、林小琴(Genny Lim)、譚碧芳(Judy Yung) 整理為《埃崙詩集》(Island: Poetry and History of Chinese Immigrants on Angel Island, 1910-1940 [San Francisco: History of Chinese Detained on Island, 1980])出版;後由華盛頓大學出版社出版第二版(Island: Poetry and History of Chinese Immigrants on Angel Island, 1910-1940, Second Edition [Seattle: University of Washington Press, 2014])。亦可參閱單德興,〈「憶我埃崙如蜷伏」:天使島悲歌的銘刻與再現〉,《銘刻與再現》(臺北:麥田出版,2000),頁 31-88;〈重訪天使島:評《埃崙詩集》第二版〉,《翻譯與評介》(臺北: 書林出版公司,2016),頁 147-164。

[7]蘇其康,〈中西比較文學上的幾點芻議〉,《中外文學》6.5 (1977): 90-103。

[8]參閱蘇其康,〈中西比較文學的內省〉,《中外文學》13.8 (1985): 4-27;〈朝向中西比較文學的一些遠景〉,《幼獅學誌》no.3 (1985): 86-98;〈比較文學與文學批評〉,《中外文學》15.7 (1986): 44-58。

[9]蘇其康,〈唐詩中的依蘭裔胡姬〉,《中外文學》18.1 (1989): 22-57;亦收錄於《文學、 宗教、性別和民族:中古時代的英國、中東、中國》(臺北:聯經出版公司,2005), 頁 273-305。

[10]Francis K.H. So, “Middle Easterners in the T’ang Tales,” Tamkang Review , no.18 (1988): 259-75;中文修訂版〈南北朝與唐代故事中之西亞人物〉收錄於《文學、宗教、性別和民族》,頁 307-55。

[11]馮承鈞,《西域地名》(臺北:中華書局,1962)。

[12]蘇其康,《西域史地釋名》,國科會計畫 NSC 82-0301-H-110-031 (1993.2-1993.8)。 計畫出版品為馮承鈞底本,由蘇其康增修刪訂而成的《西域史地釋名》(高雄:國立中山大學出版社,2002)[正式印刷出版是二○○三年]。

[13]《太平廣記・豪俠二》中〈崑崙奴〉(又稱〈崑崙奴傳〉)記敘崑崙奴磨勒的故事,出自唐傳奇。

[14]蘇其康曾為鍾斯(納訓)翻譯的《天方夜譚》(臺北:桂冠,1994)撰寫導讀。

[15]蘇其康,〈馬羅里《亞瑟之死》譯注計畫〉,國科會計畫 NSC 98-2410-H-160-009-MY4 (2009.8-2014.7),成果為《亞瑟王之死》二冊(臺北:聯經出版公司,2016)。

[16]「現代文學理論重探」國際會議(International Conference on Modern Literature/Theories Revisited)一九九四年十二月十六至十七日於高雄中山大學擧行,會議論文出版成為專書 Francis K.H. So & Hsiao-Yu Sun (eds.), Modern Literature and Literary Theory Revisited (Kaohsiung: National Sun Yat-Sen University, 1996)。

[17]Francis K.H. So, I-chun Wang & Tee Kim Tong (eds.), The Renaissance Fantasy: Arts, Politics, and Travel (Kaohsiung: College of Liberal Arts, National Sun Yat-Sen University, 2003); Janet Levarie Smarr, Francis K.H. So & I-chun Wang (eds.), Identity and Politics: Early Modern Culture (Kaohsiung: College of Liberal Arts, National Sun Yat-Sen University, 2005).

[18]An Sonjae & Francis K.H. So (eds.), Emotions in Literature (Seoul: Seoul National University Press, 2010).

[19]Francis K.H. So (ed.), Perceiving Power in Early Modern Europe (New York: Palgrave Macmillan, 2016).

[20]Francis K.H. So, Beatrice K.F. Leung & Ellen Mary Mylod (eds.), The Catholic Church in Taiwan: Problems and Prospects (Singapore: Palgrave Macmillan, 2018); The Catholic Church in Taiwan: Birth, Growth and Development (Singapore: Palgrave Macmillan, 2018).

[21] 蘇其康(編),《結網與詩風:余光中先生七十壽慶論文集》(臺北:九歌,1999);蘇其康(編),《詩歌天保:余光中教授八十壽慶專集》(臺北:九歌,2008);蘇其康、王儀君與張錦忠(編),《望鄉牧神之歌:余光中作品評論與研究》(臺北:九歌,2018)。即美國密西根州卡拉馬蘇的西密西根大學中世紀研究所(Medieval Institute, Western Michigan University)舉辦的中世紀研究國際會議(International Congress on Medieval Studies),每年約有三千人與會,為該領域最知名的大型年度會議。二○一九年將舉行第五十四屆會議。

[22] 英國里茲大學中世紀研究所(Institute for Medieval Studies)舉辦的國際中世紀會議 (International Medieval Congress, IMC),每年註冊人數超過兩千人,為歐洲規模最大 的中世紀研究會議。

[23]「聖經與近代中國」工作坊(The Bible in Modern China: The Literary and Intellectual Impact Workshop)一九九六年六月二十三至二十八日於耶路撒冷希伯來大學杜魯門和 平促進研究所(Harry S. Truman Institute for Advancement of Peace)舉行,會議論文出版為 Irene Eber, Sze-kar Wan, and Knut Walf (eds.), Bible in Modern China: The Literary and Intellectual Impact (Sankt Augustin: Institut Monumenta serica, 1999)。中文版參閱伊愛蓮 (Irene Eber)等(著),蔡錦圖(編譯),《聖經與近代中國》(香港:漢語聖經協會,2003)。

[24「歐洲脈絡下的中國文學」第二屆國際漢學研討會(Chinese Literature and European Context: the 2nd International Sinological Symposium),一九九三年六月二十二至二十五 日於斯莫列尼茨城堡(Smolenice Castle)舉行,會議論文出版為 Marián Gálik (ed.), Chinese Literature and European Context: Proceedings of the 2nd International Sinological Symposium, Smolenice Castle, June 22-25, 1993 (Bratislava: Institute of Asian and African Studies of the Slovak Academy of Sciences, 1994).

[25]Francis K.H. So, “A Brief Comparative Study of Some English and French Translations of a Chinese Poem,” Tamkang Review, no.6 (1975): 163-175.

[26]Francis K.H. So, “Transformer Sinicized and the Making of Chinese Buddhist Parlance,” Luo Xuanmin and He Yuanjian (eds.), Translating China (Bristol: Multilingual Matter, 2009), 52-70.