張愛玲的卡夫卡時刻

◎黃錦樹

接著鬧跳蚤蟑螂螞蟻,又不是住在非洲,實在可笑。——張愛玲,1991[1]

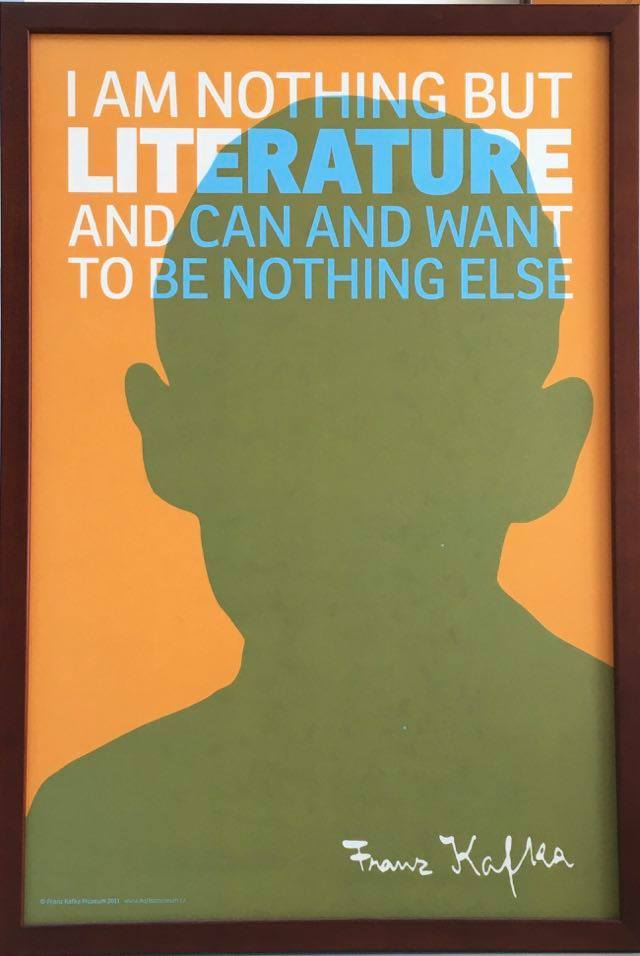

為甚麼是卡夫卡?甚麼是卡夫卡?

我曾親耳聽朱天文說她們不喜歡卡夫卡,說她們覺得卡夫卡並「不好看」(大概是二○○六年的一個研討會)。而通常喜歡抒情傳統的人都不太喜歡卡夫卡(包括張大春對卡夫卡也有過譏評,嘲諷卡夫卡沒讀到中國筆記小說,以致取材過窄)[2],而那些卡夫卡的模仿者的卡夫卡腔也相當討人厭(具體名字就省略了)。但卡夫卡可能是現代文學的一個尺度,不論是昆德拉的《被背叛的遺囑》、布朗肖的《從卡夫卡到卡夫卡》、德勒茲/瓜達里的《卡夫卡:朝向一種小文學理論》、德希達的〈在法的門前〉……更別說卡夫卡同時代人本雅明的〈卡夫卡論〉。雖然像昆德拉那樣的形式主義立場傾向於漠視卡夫卡小說的宗教面向、猶太面向,但卡夫卡的深刻和猶太神學的浸潤脫離不了干係。卡夫卡的寫作不止預言了極權主義的恐怖狀況﹙希特勒的、史達林的﹚——《審判》、〈在流刑地〉——也預言了發達資本主義時代人的齒輪狀態,預言了彌賽亞不再來臨的現代,同時也逼近了文學自身的可能性的侷限(〈饑餓藝術家〉﹚。對那些大哲而言,卡夫卡就像是現世的猶太先知(本雅明的知交Sholem即是如此看待本雅明的),在一個上帝死亡的時代、諸神的黃昏裡,對古老的猶太經典做深刻的回應。那種小說的時間性超越了一時一地的有限存在。它像寓言,又像神話。但卡夫卡的寫作,參照的還是他的日常生活。甚至〈變形記〉主人公,作為旅行推銷員,他的「變形」也和他的被迫離鄉背景脫離不了干係——時空的不斷變動,造成自我同一性的搖晃(「我」好像被丟入異夢中﹚,這是很多人都有的經驗。

我所謂的「卡夫卡時刻」其實是日常生活不可抽離的一部份,它是現實的陌異化的瞬間,彷彿是現實本身的恍神,某個奇特的入口被打開,一個異乎尋常的世界展佈。這樣的時刻內在於我們的經驗世界,就像神(如果你相信祂的話)內在於時間結構,但我們一般而言會選擇撫平它、忽略它,而不是以它為「方法」。而卡夫卡,他甚至深入調度猶太民族漂流被迫害的集體記憶,那個鄉村醫生,女歌手約瑟芬,獵人格拉胡斯,地洞,豺狗,學會說話的猴子……。

張愛玲(1920-1995)的小說想像當然完全不一樣[3]。雖然她可說是五四以來最有才華的小說家之一,但她的現代感似乎到某一階段就停滯了,退守在某種經驗的領地。她給自己頒佈了禁令。

張愛玲作為中文現代小說的傳奇,一九四四年二十四歲時出版的《傳奇》,是她自己後半生四十年也無法跨越的高峰。隨著她的名氣越來越大,甚至大於作品,張愛玲研究也越來越瘋狂的集中於作者本身。然而,近年隨著張愛玲後半生在美國以英文寫作的長篇小說的翻譯出版,其實不難看出張愛玲其實是個相當保守的小說寫作者,一直堅守著基本的陣地--她所來自的封建大家庭,男女關係,愛情,親情,那其實也是通俗小說的陣地。從《小團圓》、《易經》、《雷峰塔》到《少帥》,套用張愛玲自己的話,讓我們看到了「偶像的粘土腳」。

沒有更大的關懷,沒有更大的企圖心,也沒能在小說上走得更遠。大概自《秧歌》之後,尤其面對長篇寫作,她的小說觀就逐漸的向傳統白話小說﹙尤其是《醒世姻緣》、《海上花列傳》﹚的「平淡而近自然」,[4]在閱讀上強調「夾縫文章」、「穿插藏閃」,一種封閉的自我指涉。她常說,自己真正想寫的,往往是讀者不喜歡看的。[5]重視「事實的金石聲」﹙〈談看書〉﹚,都可以看出她的經驗主義。她誕生成長的家庭中錯綜複雜的人際關係,成為她畢生難以逃離的絕對牽絆。即便是人遠走他鄉,千里迢迢到了美國,仍然像蝸牛那樣揹著厚重的、迴響著重重疊疊的事實的金石聲的家庭之殼。於是同一個故事她不斷的重複在寫,一直到耗盡了字詞的光澤,耗盡了故事的新鮮感,在愚蠢的張迷的追逐下,她自己也蜷縮進由海外華文世界的名聲織就的昏暗鳥巢裡。

那樣的耽溺,就像她年輕時在〈燼餘錄〉裡寫的:

時間一長,跟自己的傷口也發生了感情。在醫院裡,各個不同的創傷就代表了他們整個的個性。每天敷藥換棉花的時候,我看見他們用溫柔的眼光注視新生的鮮肉,對之彷彿有一種創造性的愛。[6]

家庭,那傷害的場所,最終成為張愛玲自身的雷峰塔。當然不乏學者從張愛玲本身的小說視域——「平淡而近自然」「夾縫文章」、「穿插藏閃」——來為其後期小說辯護 ,[7]但即便是《少帥》——表面上應是個在廣大歷史空間內展開的故事,但張愛玲的處理還是男女關係(愛情),而且還是《小團圓》的一種重寫,裡頭的性愛並無歡悅可言。文學是自畫像,有時也是悲哀的寓言。

但檢視張愛玲年輕時的散文,她生活中其實不乏卡夫卡的時刻。如〈公寓生活記趣〉有這麼一個片段,寫開電梯的先生,是個知書達禮的人物——

再熱的天,任憑人家將鈴撳得震天響,他也得在汗衫背心上加上一件熨得溜平的紡綢小褂,方肯出現。他拒絕替不修邊幅的客人開電梯。他的思想也許縉紳氣太重,然而他究竟是個有思想的人。可是他離了自己那間小屋,就踏進了電梯小屋——只怕這一輩子是跑不出這兩間小屋了。電梯上升,人字圖案的銅柵欄外面,一重重的黑暗往下移,棕色的黑暗,紅色的黑暗,黑色的黑暗……襯著交替的黑暗,你看見司機人的花白的頭。[8]

張愛玲並沒有花多少篇幅來寫這位處於某種卡夫卡情境的人物。雖然從她這寥寥的描繪也可以看出某種荒誕的存在感。不知道為甚麼,她只讓它保留在素材的原始階段。她沒有嘗試以這對象為方法。

我們並不確定她是不是被流亡還是被那些莫名其妙的、甚至不惜去翻她垃圾的張迷給毀了。化身為鄰居、偷取張的垃圾仔細的做人類學研究,那驚悚片般的情節確是張愛玲的卡夫卡遭遇之一。垃圾當然會說故事,而且通常是非常可怕、甚至不堪的故事。這事實的金石聲未免太反諷了。再則是眾所周知的,晚年的張愛玲飽受美國跳蚤的困擾,因而一直被迫倉皇搬家,從一棟公寓到另一棟。以致東西一丟再丟,「三搬當一燒」,很多私人物品如相片書信都一一丟掉了,更別說是別人的贈書。原本已然處於極簡主義般的生活方式,因美國跳蚤之故,更是簡之又簡,也許只剩下未發表的手稿。

有人相信是真的有跳蚤,但也有人懷疑老張愛玲皮膚不好,根本就是幻想、一種精神官能症--這境遇也相當卡夫卡,尤其張愛玲在十九歲時的散文〈天才夢〉的末尾就已寫下眾所周知的美詞佳句:「生命是一襲華美的袍子,爬滿了蚤子。」[9] 那像是她人生的預言,一種卡夫卡式的預言,她最終成了卡夫卡式的人物,[10]存在比小說走得更遠,活進了他人的小說裡。一步一步走進沒有光的所在,流亡、廋死在自己的〈變形記〉、《城堡》裡。跳蚤。蟑螂。螞蟻。美國的公寓成了晚年張愛玲的非洲。

最後,藉用張愛玲認為非寫不可但不知為何至死未寫完、死後多年方被整理出版的遺著《異鄉記》,及出版後被認為有「被背叛的遺囑」之嫌的《小團圓》中的某個片段——

他鄉,他的鄉土,也是異鄉。

越走越暖和。這次投宿在一家人家,住屋是個大鳥籠,裡面一個統間,足有兩三層樓高,圓頂,望上去全是竹竿搭的,不知道有沒有木材,看著頭暈,上面蓋著個蘆蓆。這是中國?還是非洲? 至少也是婆羅洲。棕色的半黑暗中,房間大得望不見邊,遠處靠牆另有副舖板,有人睡在上面微嗽。[11]

多數的車站彷彿除了個地名之外便一無所有,一個簡單化的小石碑樓張開手臂指著冬的荒田,……碑樓旁邊有時有兩只青石條凳,有時有一隻黃狗徜徉不去。小樓碑立定在淡淡的陽光裡,看著腳下自己影子的消長。我想起五四以來文章裡一直常有的:市鎮上的男孩子在外埠讀書,放假回來,以及難得回鄉下一次看看老婆孩子的中年人……經過那麼多感情的渲染,彷彿到處都應當留著一些「夢痕」。然而甚麼都沒有。[12]

文章最後結束於「閔太太見了笑道:阿玉哥!他們這種」 。[13]

關於《異鄉記》,整理者宋以朗說,它是張愛玲許多後期文本(從《秧歌》《怨女》到《小團圓》)的母胚,寫的基本上是她一九四六年汪政權垮台、胡蘭成逃亡溫州,張隱姓埋名從上海遠赴尋訪胡蘭成的那段旅程,去時憂心忡忡,返程絕望傷心,也許因此這文章連去程都沒寫完——讀者當然很容易從胡的《今生今世》、張的《小團圓》找到接下來的故事 ——但非寫不可卻嘠然而止、永遠未完的《異鄉記》本身卻成了未竟之旅,成了張愛玲的抵達之謎。刻寫的其實是那「失落的一年」,那沒有。在那裡,時間被無限分割成虛線,或被喊停,一二三,木頭人。那成了她的《審判》,她的《城堡》。

〔按:這是我二零一五年三月十三日在淡江大學「文學與文化:前衛的理想主義學術研討會」上做的演講〈欠缺:中文現代主義的幾個瞬間〉的其中一個段落,只補了一個註解、三條資料。原題為〈張愛玲的卡夫卡瞬間〉。〕

1.張愛玲(2013)〈信件115〉,夏志清(編註):《張愛玲給我的信件》﹙臺北:聯合文學﹚,366。

2.張大春(2000)〈卡夫卡來不及找到〉,《小說稗類》,卷二(臺北:聯合文學)。

3.有趣的是,在錢理群(編)(1997)的《二十世紀中國小說理論資料.第四卷(1937-1949)》(北京:北京大學出版社)中,一九四四年的選文,張愛玲〈自己的文章〉的前一篇即是孫晉三的〈從卡夫卡說起〉,有這麼一段話:「卡夫卡的小說,看去極為平淡,寫的並非虛無縹茫之事,而是頗為真實的人生,但讀者總覺得意有未盡,似乎被籠罩於一種神秘的氣氛中,好像背後另有呼之欲出的東西,而要是細細推考,卻又發現象徵之內另有象徵,譬喻之後又有譬喻,總是探測不到淵底」(頁282)。

4.相關討論見於張愛玲〈憶胡適之〉中,她一九五四、五五年和胡適之間關於《秧歌》、《醒世姻緣》、《海上花列傳》風格的討論(16-27);收於張愛玲(2012)《重返邊城》(北京:北京十月文藝出版社)。

5.宋以朗(2010)在〈關於《異鄉記》〉中引張給鄺文美的信,收於張愛玲(2010)《異鄉記》(北京:北京十月文藝出版社),6。又見於張愛玲(2010a)〈寫作〉,宋以朗(編),張愛玲、宋淇、宋鄺文美(著),《張愛玲私語錄》(臺北:皇冠出版),49。

6.張愛玲(1996)《流言》(臺北:皇冠出版),49。

7.馮晞乾(2015)〈《少帥》考證與評析〉,張愛玲《少帥》(北京:北京十月文藝出版社),202-291。

8.張愛玲1996: 27-28。

9.張愛玲(1997)《張看》(臺北:皇冠出版),242。

10.王德威在〈「信」的倫理學〉(2013)中說張愛玲「病是災難,也是隱喻」,「其『病』與『態』」,「幾乎有了身體藝術的意味」(夏志清[編註]2013:392-400)。水晶最早把這樣的聯想撰文發表了(見水晶,〈張愛玲病了〉,《中國時報.人間副刊》,1985年9月21日),並得罪了張愛玲。

11.張愛玲(2009)《小團圓》(臺北:皇冠出版),276。

12.張愛玲2010: 16。

13.張愛玲2010: 103。

14.楊清泉(2020)的〈張愛玲溫州之行考述:以《異鄉記》為中心〉(《印刻文學生活誌》no.206)的分析很有說服力。

──────────

黃錦樹,國立清華大學中文博士,現為國立暨南國際大學中文系教授。著有論文集《馬華文學與中國性》、《謊言與真理的技藝:當代中國小說論集》、《文與魂與體:論中國現代性》、《華文小文學的馬來西亞個案》等,另著有小說集《南洋人民共和國備忘錄》、《猶見扶餘》等多種。近著有隨筆集《時差的贈禮》、小說集《民國的慢船》。