翻譯、文學與文化評論:李奭學教授訪談錄(下)

主訪人◎單德興

時間:二○二一年三月二十三日、三十一日

地點:臺北南港中央研究院中國文哲研究所三樓會議室

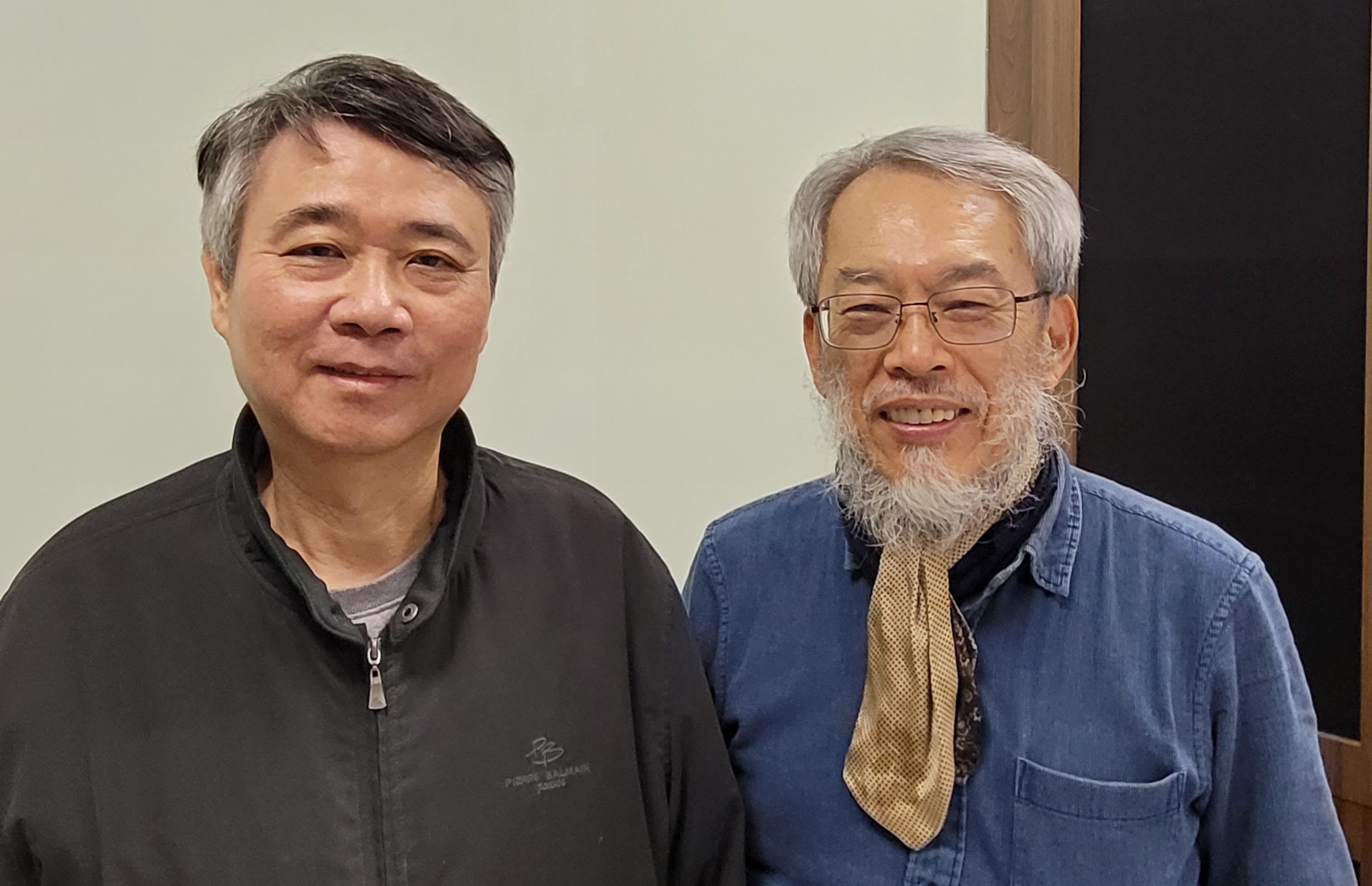

李奭學與單德興合照。(單德興提供)

|上集請見:翻譯、文學與文化評論:李奭學教授訪談錄(上)|

|經典譯注:天主教聖經文本翻譯與研究

單德興

你除了撰寫自己的學術論述,也做了一些踏實、奠基的工作,包括蒐集、整理的《古新聖經殘稿外二種:北堂本與滿漢和璧本》,35 《古新聖經殘稿》則有九冊之多,36 或是其他類似的編輯,而且加上緒論和箋注。一般人會以為只有寫論文才算有學術創意,編纂、箋注的創意不如論文。請你談談自己實際編輯與箋注的經驗,以及這些對有意從事相關研究者的貢獻。

李奭學

我編的東西,與我現在正在忙的研究工作,比較有關係的是《晚明天主教翻譯文學箋注》。37 這套書四大冊,加上索引就五大冊了,由我和林熙強博士共同主持編務。就像你剛剛說的,這些書是奠基性的工作。以前大家要看這類東西,最容易接觸的就是 facsimile(影本),要看排印出來的書比較困難。我剛好申請到中央研究院的深耕計畫,所以想說可以把這些人文的材料蒐集起來。記得有一次開所務會議時,提到這方面的事情。研究《道藏》出身的李豐楙老師就說,既然要蒐集起來,幹嘛不作箋注,對讀者更有用?我想也有道理,於是就朝這方向去做。我們總共蒐集了十七個文本,一看就知道屬於文學,至少是人文這方面的。

《晚明天主教翻譯文學箋注》 (2014)書影

單德興

這十七個文本,來自哪些不同的源頭?

李奭學

現在已經有一套一套的影本,鐘鳴旦(Nicolas Standaert, S.J.)和杜鼎克(Adrian Dudink)編了不少套。其實一開頭應該是方豪和吳相湘在編,叫《天主教東傳文獻》。那是方豪還在人世的時候,你看是多少年前的事情!38

單德興

我一九七二年剛進政大時,方豪神父是文理學院院長。

李奭學

方豪他們跑到南歐去蒐集資料,因為明末清初,南歐跟中國的接觸最明顯。他們跑了梵蒂岡圖書館(Bibliotheca Apostolica Vaticana),還有西班牙、葡萄牙等相關的圖書館,把那些在臺灣不大容易看得到的文獻給拍回來,交由學生書局用照相製版的方式,編成《天主教東傳文獻》;第二套叫《續編》,有三冊;第三套叫《三編》,有六冊,也是積少成多。39 編這三套書對全球的學界貢獻滿大,因為當年在大陸最好的天主教圖書館是徐家匯藏書樓,但是完全關閉,大陸也進不去。

差不多到了將近一九八○年的時候,比利時魯汶大學(Catholic University of Louvain)的鐘鳴旦和杜鼎克兩位有心人──鐘鳴旦是耶穌會士,杜鼎克應該不是──研究中國天主教史。最慢是到一九九五年,他們開始動中研院史語所那些善本書的腦筋。當初大陸撤退之前,徐家匯一幫耶穌會神父從藏書樓的眾多藏書中,挑了兩、三百種認為比較精的,裝箱運到菲律賓,因為那裏有耶穌會的修院。等臺灣局勢穩住之後,輔仁大學也復校了,他們再把書運到輔大旁邊的輔大神學院圖書館,那是耶穌會辦的神學院。我看報導說,這些文獻就放在箱子裏,沒有人太注意,那時候也沒有多少人了解這些書籍的重要性。有一天他們打開箱子,發現有幾本書已經被蟲蛀了,覺得事情不妙,而輔大神學院圖書館的條件又不夠好,於是就跟史語所訂契約,把這兩、三百種的徐家匯藏書樓的書永久寄放在史語所。我不知道「永久寄放」跟「贈送」有甚麼差別。

後來鐘鳴旦、杜鼎克還有祝平一、黃一農,把史語所裏的這些文獻,挑了一些精品中的精品,一九九六年出版了五大冊的《徐家匯藏書樓明清天主教文獻》,40 之所以不用史語所或輔仁的名字,而是用徐家匯藏書樓之名,是因為原始的藏書地點就是那裏。二○○二年左右,他們又把耶穌會羅馬檔案館裏和中國有關係的藏書,用影本的方式,出了《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》,十二冊左右。41 繼耶穌會羅馬檔案館之後,就是法國國家圖書館的書,二○○九年出版《法國國家圖書館明清天主教文獻》。42 從二○一四年到現在,他們還在計畫出書:甚麼地方有這類書,就借出來掃描。二○一三年前後也出了一套。這時候大陸也開放了,可以跟徐家匯藏書樓談,他們願意把藏書拿出來做成掃描檔。最近這一大套是二○一三年的《徐家匯藏書樓明清天主教文獻續編》,43 因為前面已經有一套五冊的書了。這些書的共通特點是,都由臺北的利氏學社(Ricci Institute)出版,目的不在賺錢,只要有心研究的人親自跑到利氏學社,他們可能打折賣給你。這一大堆東西加起來不只五十冊。

我自己從義大利比較重要的梵蒂岡圖書館、耶穌會羅馬檔案館(Archivum Romanum Societatis Iesu)、羅馬國立中央圖書館(Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,就是義大利的國家圖書館)又找出來幾種,這些東西我最早都拍成了微捲,接下來就是作成光碟。這些都是當時國科會支持的。等到我想編一套比較人文的選集箋注時,申請到了中研院深耕計畫。這個計畫給的經費滿多的,我可以邀集同好,把書分配下去,各自箋注,不時見面討論,像是格式統一的問題,或是麻煩難懂的字之類的。負責十七個文本的還有我們的三位助理。如果有困難的字,助理就判斷要不要加注?若是看不懂,就去研究哪幾個字看不懂,再加上箋注。這件事情還容易辦。最難辦的事情又回到源頭考證的問題,花了很多時間去找,大概能找到的都編進去了,找不到的只好俟諸來日。

我們箋注的書是二○一四年那一套,和《古新聖經殘稿》同一年完成的。大概是二○一○年還是二○一三年左右,我自己跑了一趟徐家匯藏書樓,跟他們說我知道這裏有最早用白話文翻譯的《聖經》,可不可以讓我們拍?之前他們都不讓人進去拍。王仁芳主任說,要拍就拍吧。不過費用昂貴,按下去就算一拍,人民幣二十塊,幫著掃描是四十塊錢。大陸都拿固有文物來賺錢了。《古新聖經殘稿》是杜鼎克和鐘鳴旦當初沒想到要收進去的,等他們想到時,我們的重排版已經出來了。重排版只是《聖經》,沒有那麼累人,但譯注者賀清泰除了翻譯《聖經》之外,在每個覺得應該要作注的地方就自己作注,所以他的正文和注文加起來高達一百五十萬字左右。

單德興

這可是名副其實的「經典譯注」。

李奭學

我們拍回來後,唯一做的就是標點。

單德興

原文完全沒標點?

李奭學

標點是對於經典的詮釋,原本有些是逗號,有些是標錯了。我們重新根據天主教思高本《聖經》,對照賀清泰的譯本,一行一行、一句一句地斷句。賀清泰於乾隆年間來中國,最早是在廣東,一年後北上入京。他也是一個畫家,來到中國時郎世寧(Giuseppe Castiglione)已經去世。他跟其他幾個畫家在清宮行走,白天在圓明園的如意館裏畫畫,晚上就回到他們的住處「北堂」翻譯《聖經》──北京有東堂、南堂、北堂,也有西堂。這四座堂基本上都是耶穌會和巴黎外方傳教會或遣使會的產業。

在賀清泰之前也有人翻譯《聖經》,但都覺得應該用文言文。惟有賀清泰獨排眾議,主張《聖經》不是光給讀書人看的,也是給目只識幾個丁的人看的。他用的是武加大本《聖經》(The Vulgate Bible,「武加大」意為「通俗」),是四世紀到五世紀時聖傑羅姆(St. Jerome)從希伯來文和希臘文譯成拉丁文的那個通行版。之後,這本《聖經》就變成了天主教的標準本《聖經》。從四、五世紀開始,經過整個中世紀,到一五九二年左右,也就是十六世紀,天主教會才整理了一下,變成修訂版,到現在為止還是沿用這個修訂版。讀《聖經》,梵蒂岡天主教基本上都是讀武加大本《聖經》。聖傑羅姆本身拉丁文寫得非常漂亮,他翻譯《聖經》大概是聖靈感召吧:天主跟他說,你不要翻成西塞羅(Marcus Tullius Cicero, 106-43 BCE)的拉丁文體,漂亮是漂亮,可是人家讀不懂。所以,聖傑羅姆就用非常淺俗的拉丁文譯經。

武加大本《聖經》的中文翻譯,其實就是根據這個通俗本的拉丁文《聖經》,不是很難的句子。賀清泰受到聖傑羅姆思想的感染,所以把聖傑羅姆的譯本翻成中文時,就覺得該用下里巴人講的話。乾隆皇帝當時不准他們公開傳教,但是允許他們回到北堂後,和周圍的老百姓談談教義。北堂附近大都是中下階層的市井小民,所以賀清泰以他們為標準來翻譯,如果連這些小老百姓都看不懂,那就是翻得太難了,要再改得白一點。到最後翻出來的成品,尤其《舊約》,是京白,也就是北京的白話文翻出來的經文。中國傳教史上,他是第一個用白話譯經的人。

單德興

這一方面是經典譯注,一方面是經典普及。

李奭學

可惜的是,賀清泰到中國之後,一直致力於滿文《聖經》的翻譯。因為清朝國書是滿文,所以他在皇宮裏覺得第一重要的是滿文,就先用滿文把《聖經》全都翻譯了,但未曾鐫板,現在日本東洋文庫可以看到這個滿文本的手稿。到了一七九○年(乾隆五十五年),他才動手把拉丁文本《聖經》譯成漢文,但那時他的身體已經不太好了。他一路翻譯到一八一三年左右去世,除了少部分的先知書,還有《雅歌》沒翻出來,其他全都用白話文翻譯了,而且加上注解。

我是站在中西比較文學的角度來看《古新聖經》的譯事:那一套《聖經》不但對研究比較文學的人很有用,對中國語言史、中國《聖經》翻譯史這類研究的人也都很有用。第一要務是先排印出來。我和鄭海娟、林熙強兩位博士做了好久,終於排好電腦版,問了臺灣好幾個出版社,都不願意出。最常碰到的理由是,我們又不是教會團體,印《聖經》幹甚麼?後來香港中文大學王宏志的翻譯研究中心或許可以出,可是又覺得出紙本可能會虧本,想說可不可以出電子版。我認為光出電子版沒甚麼意思,還是希望有紙本。王宏志也是陷在一個思維裏:這套書雖然在翻譯史上有作用,可是讓宗教界印出來,是不是更有意義,也比較符合宗教界的行事風格?而我找的都是世俗的公司,每一家都表示自己不屬於教會或宗教團體,為何要出版《聖經》?後來碰上北京中華書局,他們正在編中西文化交流史的文獻,一大套一大套地編,到現在還沒結束。他們就說,這套《聖經》我們很早就想出版,只是不知道你正在編。

單德興

雙方是怎麼牽上線的?

李奭學

其實是張西平的功勞,他是北京外國語大學中國海外漢學研究中心的主任,也是中西文化交流史的負責人。他說他跟日本人內田慶市跑去徐家匯,對方都不給他們看,覺得莫可奈何,而你居然有辦法不但看了,而且還拍了。中華書局在大陸是地位很高的出版社,願意出版《古新聖經殘稿》。只是我要求他們,必須在第一頁列出贊助單位的名字,讓他們頭疼的不得了。不管是《晚明天主教翻譯文學箋注》或是賀清泰的譯作,出版至今都已經六、七年了。最近我才發覺,《箋注》已經打進大陸的很多圖書館。西方圖書館其實早就有這套書,但西方研究的人比較少,大陸很多人研究。我看到好幾篇引述《箋注》這個版本的論文,尤其是研究生,對他們來講有註釋是非常好的讀物,可以省去很多查考上的麻煩。

單德興

就像我說的,這其實是奠基的工作。除了很多人引用之外,這套書還得了獎。

李奭學

這個獎在中華書局基本上算是很高的榮譽,雖然不是大陸公開的一個大獎。中華書局那年點校、出版的書有一千六百多種書,他們請了一批專家評定,這套書獲評為第二名,也算是給我們的一點肯定吧。《箋注》倒是都沒有機會拿出去參加比賽。

單德興

尤其現在的學風認為寫論文才有創意,對於這種打基礎的工作,一般的認識還不是很多。

李奭學

這些我都了解。但我不管,反正我做的是有助於中西比較文學研究的事。賀清泰譯的經,關西大學就有學生拿來寫博士論文。如果沒有標點版出來,也就沒有那本博士論文。總而言之,使用者會慢慢多起來。我們人在臺灣,不清楚到底這書在大陸推到甚麼程度,但是我可以很明顯的在一些論文裏面看到有人引用。

《古新聖經殘稿》 (2014)書影

|兼任編輯與籌備翻譯:臺灣學術訓練與走向

單德興

另外,你也負責編輯出版了兩冊《異地繁花:海外臺灣文論選譯》(Selected Translations of Overseas Research on Taiwan Literature〔臺北:臺大出版中心,2012〕)。

李奭學

這是杜正勝當教育部部長的時候,推動的一個與臺灣有關的「海外臺灣文論中譯計畫」,其中一個與文學相關的子題負責人是政大的范銘如教授。她跟我說,可不可以幫忙把海外關於臺灣文學的一些論文翻譯成中文?因為一方面臺灣往往不易接觸到這些論文,另一方面學生的英文程度可能不夠好。她表示,希望在她負責的一任四年裏,每年出版一套。只要是海外人士,不管是華人還是外國人,只要是用英文寫的好文章,就希望能翻譯成中文。

單德興

是誰選的文章?

李奭學

都是我選的。還好這些人之中,很多我都認識。我就寄出一封一封的信,請他們把自己最得意的、還沒譯成中文的文章,提供給我。第一冊是這樣來的。第二冊是剛好有個美國學者陸敬思(Christopher Lupke)主編了一本書,其中幾篇討論臺灣新詩,我覺得滿好的,所以第二冊就比較沒有花那麼多腦筋,直接跟英文主編談好就行。44

單德興

你如何籌組翻譯團隊?運作的情形如何?

李奭學

大部分是我師大的博士生,大部分人的博士論文也是跟著我寫的。他們那時候大多肄業在校,很多人是第一次碰到學術翻譯,不知道其道難為。現代文學還比較好辦一點,原文引述(quotation)要還原的材料等,學校圖書館都有。我們花了兩、三年左右的時間。我後來跟范銘如說,學生都快畢業了,大概沒有人可以幫忙翻譯了。這個翻譯計畫我就做到新詩這一部分,以後再看狀況。譯者全是學生,但翻譯得相當不錯。

單德興

其中一些譯者我也認得,對他們來說,這是一個很好的訓練,尤其在老師監督下,不敢隨便翻。此外,你也做了一些期刊專題的編輯,尤其是中國翻譯史方面。

李奭學

這又說來話長。起先我還沒有這方面的概念,是國立編譯館說《編譯論叢》這個期刊要出版專題,大家就問可不可由我來做?於是我就從香港找起,像是王宏志,還找了一批我的學生,他們之中很多在我的影響下都在做翻譯史,也都有他們的一套。我滿怕約這種稿子的,因為很難約得剛剛好。有的人會臨時抽身,有的人家裏有事,在這種狀態下只能事先多約幾篇。香港有兩、三個人參加,臺灣是以師大為主的一群人。本來我只打算在《編譯論叢》把專題呈現出來,後來頁數超過了《編譯論叢》能容忍的限度。公家機關很看重份量,因為牽涉到預算,而且若是厚薄不一,也不漂亮。我倒認為好文章就應該收進去,就算那一期稍微厚一點,都應該出版,於是當時在潘文忠館長(目前是教育部長)的支持下,就出版了。45

那一期編出來後,其實還剩下十篇左右的文章,都是我約來的。於是我就問我們所的《中國文哲研究通訊》主編蔣秋華,可不可以發表這些論文?他看了這些翻譯史相關的論文,覺得挺有意思的,就答應了,於是就投到《通訊》去,做成專輯,分兩期出版。46

單德興

算算兩期加起來一百九十六頁,再加上《編譯論叢》的專號,總共應該不下四百頁。你現在回顧,對這個專題的評價如何?

李奭學

滿好的。就算是學生,若是提供他們園地,相信也會很樂意專注在某一時期翻譯史的研究,怕的就是沒有園地可以耕耘。後來王宏志在香港中文大學創立《翻譯史研究》期刊,但基本上由他一個人在張羅。師大前十位博士生大概都是我的學生,當初這些學生會來找我,是因為我是副教授,而其他老師都還是助理教授,不能帶博士生。後來所內老師升上副教授,學生轉成他們要負的責任時,又做了些甚麼題目,我就不清楚了。不過在我能做的範疇裏,我總是盡力在做,一點後悔也沒有。

單德興

那群學生都是跟著你念書,幾乎都是做翻譯史,有特別做翻譯理論的嗎?

李奭學

比較少,發明理論還不如考察翻譯史。

單德興

在臺灣是有這種情況。另外,像香港的王宏志,大陸的張旭,都以做翻譯史為主。你認為背後的原因是甚麼?

李奭學

最重要的原因是,大家提到翻譯,想到的都是實務。只有本行不是從翻譯出來的,才會去想與翻譯相關的學問。王宏志的本行是中國左派文學。臺灣沒有人寫中國翻譯史,大陸倒是有幾本,但寫得都不好。

單德興

你心目中理想的翻譯史應該是甚麼面貌?

李奭學

至少要懂下筆時這些譯作的原文和目的語。比方說,北宋和金朝是同時存在的。當時蘇東坡的詞出來之後,社會傳唱,很快就翻成金文了。要能夠懂金文,不能只懂漢字,這是基本條件。問題是,沒有那麼多人懂那麼多的文字;就算有人懂,也都在歷史系,不在翻譯系所。一本理想的翻譯史,要同時具有歷史和翻譯的概念才成,也要有對原文的認識。讀者在讀的時候,會讀出你對原文有沒有認識?對譯文有沒有認識?文字訓練是一種信任感的問題。我會問,蘇東坡的集子譯成金文之後,結果如何?《漢藏》整套譯成西夏文,這在文化史上很要緊,問題是懂西夏文的沒幾個。因此,一本理想的翻譯史,必須由原文、譯文都懂的人來做。

或許曾經有像陳寅恪之類懂很多中國相關的語言的人,但是這種人畢竟少,所以就必須要由一個團隊來寫翻譯史,分配宋和金的翻譯史,分配宋和西夏的翻譯史等等之類的,這樣比較正確一點。但真要做到非常圓滿,很不容易。我到現在為止還在明清之間晃來晃去的,原因很簡單:別人不做,我又覺得很重要,所以再怎麼累,只要還可以過得去,就做吧。

一本理想的翻譯史,做到明清之際,起碼要懂拉丁文;做到清末,起碼英、法、日、德文都要懂。像陳宏淑研究《愛的教育》(Cuore),那本書原文是義大利文,而臺灣唯一的義大利文系在輔大,我就要她去讀一年義大利文再說,這樣做出來的成果,人家才會覺得可信。47

|翻譯教學

單德興

臺灣的翻譯作為一個學科在學界的發展,早先輔大、後來臺師大,再來又有臺大等等,你認為發展的情形如何?

李奭學

我覺得翻譯要作為一門學問的話,不應該只有實務;恐怕要像我們英文系那樣,不光只學英文、學會話,也應該要懂英國文學史、美國文學史、美國小說、英國戲劇等等。讀翻譯研究所,起碼要有翻譯史及翻譯理論這兩門學術課程,學生將來不管要不要當這方面的學者,或者要把重點放在實務上,都隨他們去,但一定要懂這兩種學問。要是不懂,如何說是翻譯研究所出來的學生呢?玄奘翻譯了甚麼,翻譯系所的人沒概念,那就很不好。臺大翻譯碩士學位學程在這方面幾乎是放棄的,除了馬耀民上翻譯理論之外,歷史幾乎是空白。師大如果賴慈芸不跳出來要開課,那就是我說要開課才會開。輔大是本來就開,最早的時候我規定是必修課。

翻譯系所和英文系一樣,永遠有兩派人互相扯來扯去:一派要走翻譯實務,一派要走實務兼理論或歷史研究。這跟誰主其事關係很大。如果只有輔大來承擔這件事,我覺得不是很好,因為輔大是私立學校,為了生存會變得盡量讓學生走自己認為要走的方向,而不是老師期待他們走的方向。師大的譯史、譯論課也是選修,雖然我覺得應該必修。我們那時候的英文系,文學史的課程可多呢,管你以後要不要走英美文學研究,那是一條正路。在上位的老師不能沒有這種眼光(vision),應該知道這樣做才是正確的辦學。

單德興

這可能還牽涉到一般人對翻譯的看法或印象。包括現在,連外文研究所招生都有困難,反而翻譯所報名的人數非常多,不同背景的人都有。東吳大學把英文和比較文學研究所改成翻譯研究所之後,現在來報考的人就很多。的確,翻譯有實務的一面,大家想說進入翻譯所,把中英文弄好,學會翻譯的技巧,將來找工作方便,可以做筆譯或口譯,當個自由接案者(freelancer),收入不錯,時間也自由。

李奭學

我並不反對將來走實務方向,不過在學習過程中,應該要汲取學術性的東西,否則就只有實務,完全沒有與實務相關的學術背景。如果是這樣,放在大學部不就好了,何必放在研究所?

單德興

就臺灣的大學部來說,會不會覺得雙語的基礎還不足以做翻譯?

李奭學

學生真有心的話,大學四年很夠了。研究所應該摻雜學術了,要是到了博士班,連學術都沒有,就不像樣了。

單德興

你在不同的翻譯所任教多年,有沒有學生原本只是想要精進翻譯技巧,而在接受訓練後,往學術方面發展?

李奭學

不少。像強勇傑,師大博士班畢業,要準備升等時,就會要跟實務之外的學術掛勾了。余淑慧,我看她翻譯得不亦樂乎。

單德興

他們兩位我都熟。強勇傑在中興大學專任。余淑慧在政治大學兼課,她二○二○年的授課大綱包括東西譯論與譯史,也一直從事翻譯,我曾為她翻譯出版的《希臘羅馬神話:永恆的諸神、英雄、愛情與冒險故事》寫推薦序。她最近剛出了一本厚厚的《SPQR:璀璨帝國,盛世羅馬,元老院與人民的榮光古史》。48

李奭學

對。

單德興

你滿熟悉香港的情況,與大陸也有所接觸。臺灣在翻譯研究與教學方面,跟香港、大陸這些華文地區相較,特色在哪裏?有哪些需要加強?

李奭學

我對香港中文大學有一點了解。有些學生只對語言翻譯有興趣,而對語言身為一種「知識學問」或「哲學」沒甚麼興趣。其實,大部分翻譯系的學生都是這種類型。學生進來,如果不規定他們怎麼走,他們自己就走實務取向。這在臺灣至少涉及五、六間翻譯系所,而不只是一間系所的問題。臺灣幾個翻譯系所的主任或所長應該坐下來談,臺灣的翻譯系所要往哪個方向走?如果真的大家要走實務層面,那就走。可是我相信,他們也不大願意這樣。要是系所都同意學生應該有一些學術訓練,就應該坐下來統一規定,像教育部的課程委員會之類的,由學校組成各科及校級課程委員會研議,覺得學生應該懂哪些,就把那些變成必修課。要不然會有一個現象,我這邊重翻譯研究,你那邊只講翻譯實務,考上我這邊的學生,一看有討厭的學術課程,就會跑到你那邊。這不是我樂見的。

我曾經有個學生,英文和法文都非常好,有一次問我有關她的碩論題目,希望知道有沒有整理性的工作──她不想做任何批評性的(critical)工作。我那時才了解,有一種我們不知道的現象存在:有一種學生是不願意碰學問,只願意做翻譯。可是如果任由學生喜歡怎麼做就怎麼做,並不是辦教育的人應該走的方向。辦教育的人應該有目標,要設定目標以及達到目標的步驟。

另外,有個學生聽了我教的傅柯(Michel Foucault)對翻譯的看法之後,自己下去整理,從中文的語境去看傅柯的理論。論文雖然只有三萬字,但我覺得小而美,無所謂,後來發表在《編譯論叢》上。我鼓勵他讀博士班,大有前途,可是他就是不願意。也就是說,有人不是做不來,而是性向不合。

單德興

你有不少學生現在是學界的中堅分子,即使只對翻譯實務感興趣的人,把它當作謀生的工具,在業界也有一定的發展。你覺得自己對學生的影響如何?

李奭學

這比較難說,因為我只是一個兼課的老師。我很清楚知道有很多學生在走翻譯史的路,而且往往也能夠看得明白。會受我影響的學生,不管我在甚麼地方開課,他們都會出現。我現在在師大開課,輔大的學生也會來旁聽。這些人要成才,大概時間還沒有到。最早的一批人,都在走文學翻譯研究的路。我也會碰到一些人,對翻譯研究真的不感興趣,但是對一個英文句子要怎麼弄成中文,興趣可大得不得了。

|翻譯評審

單德興

除了翻譯實踐、教學、論述之外,我們談談翻譯論文比賽與評審,像你就連續兩屆得到宋淇翻譯研究論文紀念獎的首獎。49

李奭學

我本來不知道有這個獎,有一天打開電子郵件,有人寄來資料說這個獎在徵文,我隨手就把那時剛發表的一篇文章寄過去,居然就得獎。

單德興

這個獎是向全球華人徵稿的。

李奭學

第二年又來徵文,我想說再給他一點回覆吧,就又把剛發表的一篇文章寄過去,居然又得獎。第三年他們跟我說,你現在是中文大學翻譯中心的榮譽研究員,不能球員兼裁判,就喪失了參賽資格。

單德興

後來你就升級當評審了,有機會看到各方面的來稿,有沒有甚麼感想或評價?

李奭學

真正能把翻譯論文寫好的人,還真不多。除了拾人牙慧那類的論文不算,自己有主見、有看法的,往往很難寫出一篇四平八穩的論文;能夠寫出四平八穩的論文,又能出現令人驚訝的論點者更少。這表示,至少我所看到的一些參賽者,對於甚麼是好論文的概念都不清楚。這應該說是我們為人師者的責任,如果老師都寫不好,學生怎麼寫得好?

我碰到的學生是,比方要研究《孽子》的英譯,通常會看到學生用非常機械化的寫作步驟來處理論文。第一部分是研究動機,第二部分是文獻回顧,至少這兩部分,尤其文獻回顧,對他們來講是很行的。等到要提出自己看法的時候,就不大行了。我以前也常看到《中外文學》一篇論文出來,前面的方法論寫了三分之二,接著應用在文本的解釋上,只解釋了一點就收場。這就論文寫作來講,我覺得是有一點問題的。

這方面的問題,現在變成翻譯研究所最大的問題。學生可以第一章序論,第二章研究動機,第三章文獻回顧,第四章才是自己想要寫的東西,第五章結論。通常如果學生不來找我指導,我也沒辦法。如果找我指導,我會問怎麼這樣寫?他說,老師都這麼教。以至於論文的論點沒有呈現,背景倒是講了一大堆。要改變這種現象,有賴每個教論文寫作的老師,第一要夠格,第二要要求嚴格。

單德興

研究方法是很基本的。我們在臺大外文系碩一是李達三教的,教得非常仔細,要求非常嚴格。那時候我們會覺得相當機械式,但那是打基礎,就算論文沒甚麼創見,但至少格式或比例很清楚。

李奭學

學校的教育要好好關心,輔大我教很久了,研究方法開在研二,而且是第四學期!

單德興

那時候都要寫學位論文了。那前三個學期的論文是怎麼寫的?

李奭學

常常寫到牛頭不對馬嘴,不知從何說起。因為沒有人教,學生只能去谷歌(Google)看看有甚麼文章可以仿效。糟糕的一點是,要寫學位論文時,去參考以前的學位論文,可是以前的論文就已經示範錯誤了,他又學習錯誤。這是比較麻煩的地方。

單德興

依你之見,一般人有賦予翻譯應有的地位,有賦予譯者應有的承認和肯定嗎?

李奭學

這個社會上,願意給譯者肯定的還是有。只是我常常碰到一些學生寧可不要被看到,不願出頭。

單德興

這種心態是為甚麼?照說不管翻譯得好壞,總是自己辛苦做出來的成果,而且露臉也等於表示負責。

李奭學

是啊。實務性的翻譯,他們比較樂意一點。有問題可能錯在作者,而不是譯者。這方面我覺得,每個學校對於自己辦學還是糊里糊塗,儘管翻譯研究所在臺灣都已經二、三十年了。我也不知道該怎麼幫忙。我有一個學生本來想到文哲所跟我做博士後研究。我說可以,你寫研究計畫書(proposal)來。因為是申請我們所,所以我幫他的計畫書加了幾筆:我也想要探討我翻譯研究方面的問題與中國文學之間的關係。結果他嚇到了,不敢申請,還說自己對中國文哲研究所根本沒有概念,要怎麼寫呢?這件事給我很大的啟示:翻譯所不能只教實務,說不定連第二專長都要教。除了翻譯實務、翻譯研究之外,也要懂一點英國文學史、美國文學史或英美小說。

我認識的一位朋友的學生,在大學兼了六年課,但就是不能成為專任,主要卡在她只懂翻譯,而學校不可能聘一個人來專任翻譯課程。類似的例子給我的啟示是,學生要訓練到能教翻譯課之外,也能教英文作文或一門文學課程,這樣子要授課的九個學分才能填滿。我曾經跟一個翻譯所談到這個問題,討論有沒有必要教學生第二專長?因為目前翻譯研究所的老師,許多並不是科班出身的博士,而是拿第二專長在翻譯所教書,結果還是說不動,我自己也覺得很沒趣。學生為何進翻譯所,跟翻譯所本身的方向,彼此之間很矛盾。

|翻譯專業服務

單德興

再就專業服務而言,在國際方面,你是Routledge出版公司學報Pacific Asia Translation and Intercultural Studies的編輯委員,也是Peter Lang出版公司Euro-Sinica叢書編輯委員。臺灣方面,你是《漢學研究》的編委,是教育部漢學研究中心的指導委員。香港方面,像是擔任《翻譯史研究》編輯委員。大陸方面,則包括中國對外翻譯出版公司《中譯翻譯文庫》編輯委員。一般學者很少有這麼豐富的國內外編輯服務經驗。能不能談談跟他們各自的連結,以及你所扮演的角色?

李奭學

Peter Lang的Euro-Sinica主編是一位在拉脫維亞大學(Latvijas Universitāt)教書的德國人,以前在國科會,我們曾經是臺灣與拉脫維亞的合作團隊,所以他找我出任編輯委員。Euro-Sinica有一定的地位,只是經費方面比較弱,現在的經費大概是我們駐拉脫維亞代表處資助一些。Euro-Sinica 已經是二、三十年的老招牌了,一年至少會有一、兩本書可以出版,向全世界開放,有些是博士論文直接投過來的,主編就請編輯委員中專長相近的人看值不值得出版。

至於中國對外翻譯出版公司,有時候會來問你建議,倒也沒有甚麼太深刻的意見。中文大學的《翻譯研究》是中英雙語期刊,也是把與我專長相關的論文傳給我過目。現在的主編是我在芝加哥大學的同學沈安德(James St. André),他是經我介紹,從曼徹斯特(Manchester)大學轉去中大的。

我的參與真的比較多的期刊,《編譯論叢》是一個,《漢學研究》也是。《漢學研究》沒有審查費,是義務性質,畢竟還是臺灣的招牌,算是臺灣最好的期刊之一,一年可以收到來自各地兩、三百篇投稿,如果全部都送外審的話,光是審查費就夠瞧的。他們會請編輯委員初審,我初審的文章很多。他們會把純宗教文學的研究,耶穌會或明清之際的研究,甚至清末的文學翻譯研究,這四、五個範疇的文章寄給我,看值不值進一步找人審查?而找審查人是最麻煩的,我認識的人也不是那麼多,往往只能建議一個人選,另一個人選就要在編委會上討論。

|書評者言

單德興

你還有一個角色就是書評者(book reviewer)。其中很特別的是,你是馬來西亞《星洲日報》「花踪世界華文文學獎」終身制評審委員。這個文學獎在華文世界相當具有代表性,他們為甚麼找上你?是不是跟你先前寫的書評有關?

李奭學

一定有關係。是焦桐找我去的。二○○一年他們成立花踪文學獎時,焦桐幾乎是總策畫者。我去了幾屆。最早的時候,不管有沒有到馬來西亞現場評審,他們都會先發函提名,之後把被提名者名單寄給終身制評審委員,大概二十個左右,再由評委勾出前三名,重疊性最高的就得獎。接下來評委及得獎者全到馬來西亞參加贈獎儀式,發表演講。此外,《星洲日報》還有他們自己本身的花踪文學獎,是國內的小說徵文和散文徵文。關係比較密切是在二○一○年之前,那時候我還比較有體力跑來跑去,後來覺得到馬來西亞那幾天真是累,早上六點半起來,晚上十一點才回旅館睡覺,因此近年都是用電子郵件連絡。

單德興

這就引到你另一個重要的角色,就是書評人。

李奭學

其實我是很樂意當書評人的。

單德興

我對你印象比較深的是,以往在報章上常看到你的書評。短小精幹,文字好,又言之有物,後來好像比較少了。

李奭學

我在東吳大學念書的時候就常寫書評。我大一、大二在學校,用一般標準來看不是甚麼好學生,本系的課我讀的大多不很起勁。一九七○年代鄉土文學剛在臺灣興起,我常常在等車回家前,先去中國書城之類的書店逛一圈,有錢的話就買幾本小說之類的課外書看。那些書我看得很起勁。看完之後兩條路,一條路是自己試著寫小說,也寫過一小篇在《中華日報》上發表,那是蔡文甫主編的時候。這條路被我證明自己不是那塊料。

那一篇小說寫完後,覺得自己既然沒有這方面的才能,讀人家的小說總可以吧。所以那時候能抓得到的小說都抓來讀,總是有一些心得。我大概從大一、大二就在校刊上發表讀書心得,那就是書評了。大三、大四在報紙用筆名發表書評。後來蘇正隆跟我說,寫書評和寫小說不一樣,不能不讓別人知道你是誰,因為你說人家好話,尤其說人家壞話,都必須負責。經他這麼一說,我覺得有道理,最後從很多筆名抽身出來,用自己的本名寫。我當助教時就跟蘇正隆很熟,因為他們要賣書到學校,通常都會先到辦公室找系主任,主任不在就找助教。

當兵的那兩年我倒是沒寫甚麼,但回來進入輔大當研究生時,寒、暑假總會寫一、兩篇,都是投外面的報刊。等我到芝加哥的時候,書評已經寫得很熟了。《中時晚報》、《自由時報》、《聯合報》、《星島時報》和《中國時報》的讀書版都會來信,問我可不可以為他們寫書評。所以我在芝加哥的時候跟臺灣等地的聯繫還滿密切的,都是透過副刊的編輯。我在芝加哥寫了很多書評,都用本名發表。

回來第一年,我寫專欄又寫書評欄。有一陣子跟王德威在《中時晚報》幾乎輪流寫書評欄,一個月兩篇,我跟他也是這樣認識的。我一直對寫書評保持很大的興趣,因為可以多讀書,對自己有好處。其次是,告訴讀者哪本行、哪本不行,是一種服務。值得捧的,我絕對不吝嗇;不過有時候也罵得滿過癮的。從芝加哥到回臺灣,我已經寫了很多書評。

到文哲所第一年,我除了寫論文,書評也寫的滿多。後來沒有繼續寫,但也不保證我以後不會寫。不寫,原因之一是有職務相關者認為,我在報紙的書評欄寫太多書評了,先後找了三個人來跟我談。那倒真的是一個很難忘的經驗。但那並不是真正讓我停下來的原因。真正停下來的原因是,明清之際這方面的研究愈做愈複雜。我覺得社會上不缺一個寫書評的人,但是缺少從文學觀點做明清之際西學研究的人。

我寫書評其實受一個人影響非常大:威爾森(Edmund Wilson)。東吳大學圖書館居然有好幾本威爾森的書評集,我大學時代就借出來,讀了兩、三本,像是《燈火的彼岸》(The Shores of Light)等,都教我如何寫書評,以及辨別別人的書寫得好不好,如何把自己的意見呈現出來。到美國後,芝大附近的舊書店要買到威爾森著的回頭書並不難,所以大量啃食了。

單德興

能不能講得具體一些?

李奭學

有關書評寫作,我自己的領會是,一定要把書的內容讓讀者知道,因此開頭一定是書介,之後就可以發表自己的看法,就是所謂的「評」。書評不會給你很多篇幅,一千五百字算是很多了,通常是一千兩百字,有時甚至八百、九百字,那就必須學會在很有限的文字裏,講出很多東西。所以讀書要學會抓重點,然後很誠懇地告知寫得好不好,這樣讀者才會信任你的書評。

單德興

你的文字有特定的風格,成了你的註冊商標。你是如何掌握文字與內容的?

李奭學

我在文氣方面受到余光中很大的影響。甚麼地方該斷句,甚麼地方該用四字成語,其實余光中的文章看多了,自己就學會了。至於品味(taste)方面,純粹是威爾森教我的。要能分辨這是一本商業型小說,還是純文學小說。也不是說商業性的就不值得一評,純文學的就一定好。只能說以自己讀到的中西文學作為知識背景,坦白一陳。本來只評臺灣和西方的小說家,後來大陸的小說家也加進來了。說實在的,看現代文學,我到現在為止還有一種像是碰到初戀情人的感覺。

單德興

臺灣這麼小,彼此又很容易認識,寫書評有沒有受到一些人情壓力?

李奭學

沒有,只有編輯壓力。《中國時報》在辦百萬小說獎的時候,我也常常是評審。楊澤或焦桐常常打電話來說,不要暴露你的身分,否則馬上會有小說家來關說。

單德興

你選書的標準如何?

李奭學

剛開始我自己選書,後來在芝加哥那段時間,根本沒有那個可能,是副刊編輯自己寄書來給我。通常他們會打電話或是傳真給我,後來則用電子郵件,由他們選書。回到臺灣後,大部分也是他們選書,因為我自己忙成一團。最新的書出來,我沒有他們的嗅覺來得快。

單德興

自己有沒有甚麼作業流程,比方說評一本書大概花多少時間?

李奭學

將近兩天。讀書至少要一天左右。書評雖然只求一千五、一千兩百字,可是字愈少,愈難寫。通常我把稿子寫完後,會請太太看一遍,修改文字,有時候也挑錯字。寫書評寫到後來,覺得不給人建議好像有欠缺。

單德興

像是《臺灣觀點:書話中國與世界小說》跟《臺灣觀點:書話東西文學地圖》基本上就是書評的結集。50

李奭學

對,還有《書話臺灣》,51 那本書還得了《聯合報》的年度好書獎。這些書都是九歌出版的,蔡文甫先生很照顧我。

《書話台灣:1991-2003文學印象》 (2004)書影

單德興

以你過來人的眼光來看,現在臺灣還有多少發表書評的園地?

李奭學

譯評可能還有《編譯論叢》之類的。至於說報紙現在的情況如何,我就不知道了。我們讀大學的時代是副刊的年代,很多人都受了副刊的影響。後來我想走學者的路,跟報紙文章的走向是有小小的衝突。我覺得自己拿捏得還不錯。如果有時間,我還是想寫書評或專欄文字,我認為這兩種文字都是社會責任,讀了很多書之後,告訴讀者有一本書出版,內容寫得好不好,自己的看法如何,提供一些資訊。

單德興

文學知識的普及,是文學學者的社會責任。

李奭學

對。現在要不是事情很多,我可能繼續寫書評。很多以前的書評編輯都離開報社的崗位,自己成立網站了。我不知道是甚麼網站,因為自己很少去谷歌搜尋這些。偶爾他們還會來找我,問可不可以去幫忙。

單德興

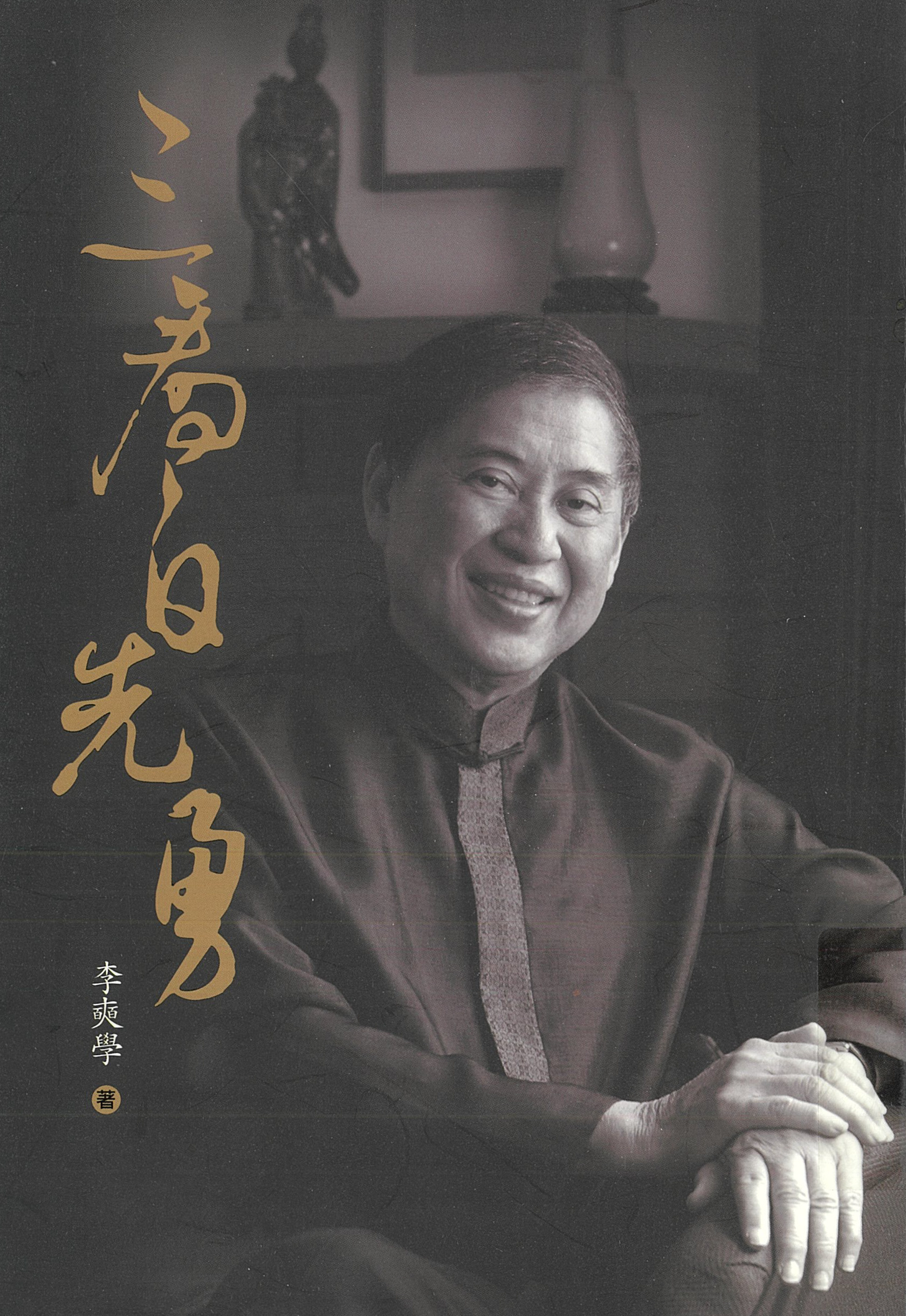

你出了一本《三看白先勇》,52 出版那本書的因緣如何?

《三看白先勇》 (2008)書影

李奭學

那是我們院裏的主題計畫,由我和彭小妍主持。大主題計畫之外,要有自己的小主題。我的小主題就是研究白先勇。那個時候我剛進院裏沒多久。

單德興

你本來認識白先勇嗎?

李奭學

本來不怎麼認得,後來還滿熟的,不過也已經很久沒見面了。

單德興

你是如何一看、二看、三看白先勇的?

李奭學

就是有三篇他的作品我讀得比較熟,然後提出自己對他的小說、主題、筆法的看法,所謂「看」也不過是這個意思。裏面還收了一篇我去香港嶺南大學開會,發表的關於臺港之間文學因緣的文章。我們那個時代能大量閱讀到的三○年代小說就只有盜印本而已。原書大多是香港僑生帶進臺灣來的。有人會來推銷,那時候三○年代的小說還是禁書。那也是一個很奇特的經歷,讀禁書,大家都很有興趣。

單德興

包括金庸,那時候都還是禁書。

李奭學

我是在部隊裏讀完金庸全集的。我在軍中除了The Canterbury Tales之外,其他的就是金庸了。那時候他不叫金庸。

單德興

叫「司馬翎」。

李奭學

對,只要打開書,一看那個文字就知道是金庸,錯不了。讀過了金庸之後,就不會想讀古龍了。

單德興

曾經滄海難為水。

李奭學

我讀到廢寢忘食。部隊十點鐘晚點名之後上床睡覺了,我還拿著手電筒在被窩裏看。

單德興

我讀金庸是在大四,那時候要準備研究所考試,我星期一到星期五是讀英美文學史,成天坐圖書館,從早上八點開門一直到晚上十點關門。星期六和星期天則讀金庸。因此,我戲稱自己週一到週五讀文學史,週六和週日讀武學史。

單德興

你是在甚麼機緣下為美語雜誌開英語字詞專欄?有何心得?有沒有得到讀者任何回饋?《細說英語字源》(臺北︰書林,2008)是不是這個專欄的結集?

李奭學

那是一九八六年的事了。那時輔大夜間部英文系主任謝德樂教授命我教一門 “Word Study” ,我接下來後,《階梯英文》的主編洪宏齡和陳本立先生(大陸字典另一編輯)有意讓我寫個相關的專攔,陳先生還讓出他的欄位供我塗抹。我也接下來了,結合文學知識和字源學合力而成,而且一寫就是年餘,每月的文章積累下來,就是《細說英語字源》那本小書。我寫得滿高興的,以後又跟我的拉丁文知識整合為一,學了不少東西。利己利人,這倒是開筆前沒想到的。《細說英語字源》可能是我較暢銷的書之一,可比《西洋文學概論》,得到的讀者回響幾乎年年有。我固然開心,但了解即使細說一個英文字,可也真不易。一不小心,就會犯錯。

|學術研究與終極關懷

單德興

你研究文學和宗教那麼久,花了那麼多心力。個人有特別的宗教傾向嗎?

李奭學

我是半個佛教徒。

單德興

為甚麼是「半個」?

李奭學

我滿能接受佛教哲學,可是對於佛教裏超自然的東西就比較難接受,所以自稱是半個佛教徒。因為自己研究的是天主教文學,所以佛學我不那麼在行,對天主教神學倒比較清楚一點。

單德興

有沒有想過如何結合個人的學術專長與可能的終極關懷?像是當初那些傳教士,縱使介紹那麼多西方科學和文化,但最主要的目的就是想拯救中國人的靈魂。你深入研究那麼多文本,尤其宗教文學文本,有沒有對你造成任何影響?

李奭學

就個人的生命而言,我是覺得這些傳教士給了我很大的啟發:鍥而不捨,凡是對的就去做,而且悲天憫人。這跟佛教的高僧大德其實也沒甚麼不一樣。我會說,天主教對我也有某種程度的影響,但這種影響並不是我對天主教的哲學百分百的認同。讀那麼久的神學,我甚至覺得一部神學史是人自己的歷史,其實和神沒有甚麼關係──神是不介入人間爭吵的。

單德興

可不可以換種方式說:人是按照自己的形象來創造神或宗教?

李奭學

In a sense, yes.

單德興

你一方面在歷史上看見那麼多傳教士鍥而不捨地傳教,另一方面在你學術的養成過程中,也看到包括耶穌會等等不同外籍宗教人士的奉獻精神。有很多人信奉基督教或天主教,是因為看到身邊那些人非常幸福,而那些人之所以幸福是因為宗教信仰,造就他們這種人格。因此,這種人格吸引了一些人來信仰他們的宗教。你有沒有遇到這種情況?

李奭學

我一天到晚讀天主教的東西,天主教當然也會吸引我,只是我會常常想要保持超然的立場,我告訴自己應該保持壁上觀的態度,這樣做研究才不受影響。這是我跟杜鼎克、鐘鳴旦這些同樣是明清之際的研究者很不一樣的地方。他們都是虔誠的教徒,我不是,但我知道你們內部是怎麼一回事。

我有個同學的確讀到有點想出家當神父。有一天他問我會不會想當神父?我說我還沒讀到那種地步,不過他如果想當神父,我也不反對。天主教和佛教比較起來,我還是覺得佛教的因緣說這套思想,比較符合我對人世的看法。天主教、基督教是要你當一個力量的絕對臣服者,完全 submit(順服)才有辦法得救。佛教比較沒有這種觀念。我們可以把佛陀當哲學家看待,但很難把耶穌當成哲學家。我這是從學術的角度來看。我也很佩服天主教、基督教那種赴湯蹈火到處傳教的精神,甚至辦學的精神。不過在我自己信仰的形塑過程裏,只能感到非常佩服,但能不能跟你們結合,我實在很難說。在佛教裏你可以做一個很沉默的信徒,不過天主教、基督教比較少能做一個沉默的信徒,通常要一夥人、一群會眾(congregation)聚在一起,由會眾出面請神保佑你。佛教可以自己面壁,好好反省,雖然這一套天主教也有。

單德興

基本上學者的訓練,就是希望客觀超然,遵守學術規範。你的研究性質往往必須到不同地方的圖書館搜尋資料,因此行蹤很廣。對於「讀萬卷書,行萬里路」有甚麼特別的領會?

李奭學

檔案研究(archive studies)的確是學者非常重要的經驗。梵蒂岡我去了好幾趟,直到第四次才進到聖保羅大教堂(St. Paul’s Cathedral)參觀,其他時間都待在圖書館裏面看書。我一直有個非常強烈的感覺,就是資料愈開放的國家,學術愈強。美國就是很好的例子,任何人要資料,只要憑任何一張 ID(身分證明)都可以進去圖書館,只是不能借出來。可以在圖書館裏待整天,也有地方吃飯。我在芝加哥,圖書館一早不到七點就開門,到深夜一點鐘才關門。如果不是學校學生的話,要待多久都沒有人管。就算是善本書的特藏室,也不必是芝大的學生,只憑任何一張 ID,不管歷史多悠久的善本書都會借給你。大家對圖書館的概念就是應該要開放,屬於服務性質。不像我們念大學的時候,在圖書館借一本書要等上半天。我記得到我大三、大四的時候,圖書館才採開架式借書,比起美國差遠了。我們院裏的圖書館也不錯,就算拿中華人民共和國的護照,那也是一張 ID ,也可以進館看,只差在無法借出而已。

單德興

還記得第一次到梵蒂岡圖書館的印象嗎?

李奭學

那一次之前,我完全沒有去歐洲的經驗,好像是二○○○年,康士林幫我安排行程。那時還沒有歐元,義大利一張車票就要六、七萬塊里拉。他問,你不用住五星級飯店吧?我說自己只要有地方落腳就可以了。於是他幫我安排住在他們本篤會的一間修道院。我在聖安瑟倫學院(St. Anselm College)住了將近兩星期。每天早上大概四點鐘,就被繚繞的唱聖歌聲叫醒了,糊里糊塗又睡著了。七、八點起來,吃過早餐,就請他們幫我叫計程車到梵蒂岡圖書館。開頭當然是非常驚訝:哇!這四百年前的東西你也借給我看。

單德興

需要證件嗎?

李奭學

護照給他,填個表。康士林幫我介紹曾經來過臺灣的一位神父,就在梵蒂岡門口等我。他說,你要研究甚麼我不清楚,就幫我找了圖書館中文部負責人(curator)余東來談談。余東在義大利待很久了,聽完我想要看的書之後,拿出自己編的書目,要我照著這個書目填表,等十幾二十分鐘,就有人把書送來,真是滿新鮮的經驗。只是義大利人實在是浪漫得可以,我不知道他們的工作時間是怎麼分配,有些時候看書可以看到四、五點,有些時候才下午一點鐘,就跟你說,對不起,我們休息了。他們應該有作息表,只是我不清楚而已。

運氣還不錯的是,有輔仁大學的這些神父、修士幫忙,而梵蒂岡內跟臺灣有關係的神父也見面,也幫忙了。我到法國國家圖書館也一樣。耶穌會在法國有一間神學院,副院長也常到輔大神學院去。我去的時候,他早在那邊接我了,又帶我去法國國家圖書館東方手稿部拜會負責人。我很少去玩。他說這樣太無聊了,於是找了一個星期六,帶我去走走。他帶我去巴黎重要的景點看看,也去過巴黎第四大學(Université Paris-Sorbonne [Paris IV]),參訪耶穌會創辦者羅耀拉(Ignatius de Loyola)組成七兄弟會的一間小教堂。那也是等到圖書館不開門才去逛,否則我都待在圖書館裏。

我們讀中文書比西方人快很多。當時大陸還沒有開放,臺灣和美國也都沒有書,做研究必須到歐洲才看得到原典。至於跟原典相關的東西,美國就可能有。在羅馬也是一樣,接待我的神父也是選了一個禮拜天,帶我到羅馬幾個比較重要的景點走走。

單德興

真正的學者專心於學術。我們年齡相近,都已坐六望七。回顧自己的人生與學術生涯,會怎麼劃分階段?各自有甚麼特色與心得?

李奭學

或許進輔仁大學讀書是一個階段,到芝加哥進修、畢業是另一個階段,接下來自己成為獨當一面的學者時,又是另一個境界了。這些不同階段都有相關聯的地方,不過讀的書不盡相同。我已經好幾年沒有念莎士比亞了,因為研究上沒有那個必要。這若是在我身處芝加哥的時候,是不可思議的事情,那時幾乎天天看莎士比亞的劇本。每個階段都算是人生的福氣,可以碰到一些能夠薰陶啟發的老師。我始終覺得,一個老師飽不飽學,比他會不會教書重要;而能不能用他的學問來薰陶學生,又比他學問淵博更重要,當然也要學生願意接受陶冶。我覺得自己滿有福氣的,每一個階段都有貴人。

單德興

能不能稍微總結一下對自己不同角色的評價?

李奭學

當學者,我只能說在自己所選的明清之際這個領域,盡到我所能盡的力。當老師,最重要的就是有沒有教出比較出色的學生。受我影響的學生應該是有一些,這倒不是自認是位好老師,而是有沒有教出學生比較要緊。在臺灣當書評者,至少到我暫時「收攤」之前,我想自己是尚稱稱職。當編輯倒是比較難講,大部分時候我並不是真正的主編,不過如果擔子落在我肩上,我也會承擔下來。當譯者,這是引導我再上層樓的動力,因為我翻譯的學術性書籍大部分是同行學者所寫,滿高興有機會可以跟他們學些新東西,讓我對於怎麼當一個稱職的翻譯家,怎麼跟文字做最好的交往,有非常深切的感受。身為一個人就比較難說了,如果指一個人的職涯(life career),我大概會勸告學生,能讀書就多讀,先求其廣,慢慢找出興趣,再求其約。不過這好像是指怎樣當個學者。至於要怎麼形容自己,大概就是能做就做,心中有善,與人為善。

單德興

未來有些甚麼計畫?

李奭學

寫書評和專欄是退休後的可能步伐。我現在還在編輯一些我覺得大家應該知道的、中歐文學交流的書。目前正在寫一本書叫《馬若瑟的文學世界》,剛要完成最後一章。總而言之,我會思考自己接下來要如何一步一步走,不要浪費生命。

單德興

你從受訪者的角度,會怎麼看訪談的性質或作用?

李奭學

我其實滿喜歡讀人家的訪談錄,可以從裏面看到一個人生命之所重是重在甚麼地方。訪談可以把一個人從記憶所及的時代,一直到訪談的那個時間點,甚至往後再推,把整個生命做一個觀照,利人利己。我覺得對讀者來講,這很重要,絕對是有意義的事情。我相當肯定訪談,我從碩士生開始看你中譯的訪談錄,收獲很大,而這一陣子能接受你的訪談,榮幸之至。

單德興

我自己做訪談也覺得滿有意思的。原先我是閱讀《巴黎評論》(Paris Review)的訪談,自己也選出一些具有代表性的訪談翻譯出來,由蘇正隆那邊出版。至於自己首次做訪談,是在一九八三年訪談王文興老師,沒想到一路下來,到現在也將近四十年了。

我覺得訪談從發想到執行、再到出版,對智力與勞力的要求很高。不過和做翻譯類似,雖然辛苦,但自己受益最大。我先前都比較任務取向,最近幾次比較放得開,可能因為訪談對象多為熟悉的師長和朋友,有些像是促膝而談,希望為他們的生命故事、學術生涯以及臺灣的學術建制史留下一份紀錄。

李奭學

是。我接受過一些訪談,像是明清研究推動委員會、東吳大學,前年(二○一九年)上海《文匯報》週五副刊的《文匯學人》,也請了在上海社會科學院文學研究所工作的一位研究員,趁我到上海時訪談,但都沒有這兩次和你談得這麼深。

單德興

謝謝你接受訪談,分享人生經驗與學術心得。

35.李奭學、內田慶市(編)(2018)《古新聖經殘稿外二種:北堂本與滿漢和璧本》(大阪:關西大學出版部)。

36.李奭學、鄭海娟(編)(2014)《古新聖經殘稿》(賀清泰[Louis Antoine de Poirot, 1735-1813]譯注),九冊(北京:中華書局)。

37.李奭學、林熙強(編)(2014)《晚明天主教翻譯文學箋注》,四冊(臺北:中央研究院中國文哲研究所)。

38.方豪(1910-1980),原籍浙江諸暨,為天主教神父,鑽研中西交通史、宋史及臺灣史,一九四九年到臺灣,任教於臺灣大學、政治大學,曾任第三屆中國歷史學會理事長、政大哲學系首任系主任、政大歷史系代主任、政大文理學院院長,一九七四年當選中央研究院第十屆院士。

39.吳相湘(編)(1965)《天主教東傳文獻》(臺北:臺灣學生書局);《天主教東傳文獻續編》,三冊(臺北:臺灣學生書局,1966);《天主教東傳文獻三編》,六冊(臺北:臺灣學生書局,1972)。

40.鐘鳴旦、杜鼎克、黃一農、祝平一(編)(1996)《徐家匯藏書樓明清天主教文獻》,五冊(臺北:方濟出版社)。

41.鐘鳴旦、杜鼎克(編)(2002)《耶穌會羅馬檔案館明清天主教文獻》,十二冊(臺北:臺北利氏學社)。

42.鐘鳴旦、杜鼎克、蒙曦[Nathalie Monnet](編)(2009)《法國國家圖書館明清天主教文獻》,二十六冊(臺北:臺北利氏學社)。

43.鐘鳴旦、杜鼎克、王仁芳(編)(2013)《徐家匯藏書樓明清天主教文獻續編》,三十四冊(臺北:臺北利氏學社)。

44.參閱Christopher Lupke (ed.) (2008) New Perspectives on Contemporary Chinese Poetry (New York: Palgrave Macmillan).

45.《編譯論叢》3卷1期(2010年3月)。

46.〈中國翻譯史專輯〉(上),《中國文哲研究通訊》22卷1期(2012年3月):1-104;〈中國翻譯史專輯〉(下),《中國文哲研究通訊》22卷2期(2012年6月):1-92。

47.陳宏淑(2010)《譯者的操縱:從Cuore到《馨兒就學記》》,國立臺灣師範大學翻譯研究所博士論文。

48.漢彌敦[Edith Hamilton] (2015)《希臘羅馬神話:永恆的諸神、英雄、愛情與冒險故事》(Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes)。余淑慧(譯)(臺北:漫遊者文化事業股份有限公司)。畢爾德[Mary Beard] (2020)《SPQR:璀璨帝國,盛世羅馬,元老院與人民的榮光古史》(SPQR: A History of Ancient Rome)。余淑慧、余淑娟(譯)(新北:聯經出版)。

49.李奭學於二○一○年以〈三面瑪利亞──論高一志《聖母行實》裏的聖母奇蹟故事的跨國流變及其意義〉獲香港中文大學「宋淇翻譯研究論文紀念獎」,二○一一年再度以〈翻譯的旅行與行旅的翻譯:明末耶穌會與歐洲宗教文學的傳播〉獲得該獎。〈三面瑪利亞〉刊於50.《中國文哲研究集刊》,34期(2009年3月):53-110;〈翻譯的旅行與行旅的翻譯〉刊於《道風︰漢語基督教文化評論》,33期(2010年秋季號):39-66。

51.李奭學(2008)《臺灣觀點︰書話中國與世界小說》(臺北︰九歌出版社);《臺灣觀點︰書話東西文學地圖》(臺北︰九歌出版社,2009)。

52.李奭學(2004)《書話臺灣:1991-2003文學印象》(臺北︰九歌出版社)。

53.李奭學(2008)《三看白先勇》(臺北︰允晨文化)。